Bei Fritz Levy

!["Dieses Buch behandelt fragmentarisch allerlei Probleme der kleinstädtischen Subkultur. [...] Der Mikrokosmos Jever wird zum symbolträchtigen Weltgeschehen". (Klappentext)](https://www.groeschlerhaus.eu/wp-content/uploads/2015/11/Schort253-182x300.jpg)

Editorische Notiz: Der unabhängige Zeitgenosse Manfred Gebhards veröffentlichte 1991 bei der Achilla Presse von Mirko Schädel und Axel Stiehler essayistische Erinnerungen an das Jever der 1970er und 1980er Jahre. Sie zeigen, wie die Kulturrevolution der 1968er schließlich auch im Schatten von Schloss- und Bierturm ankam und ein junger Mann in den Jahren 1975 bis 1977 die spezielle Herausforderung Fritz Levy suchte – und meisterte. Gebhards, Manfred: Geschichten im Sternbild der Leier. – Oldenburg u. Bremen: Achilla-Presse, 1991 (Erster Druck der Achilla-Presse im Januar 1991), S. 66 – 76; mit freundlicher Genehmigung des Autors.

Mitte der 70er Jahre hatte meine Skepsis gegen das normale Leben einen so ernsthaften Stand erreicht, dass ich mir von jeglichem Berufsleben fast nichts – außer dem Geld – versprach. Das Gymnasiastendasein präsentierte mir wohl eine Menge Fakten, aber zu wenig Weisheit. Ich wollte von zu Hause weg und irgendwie ganz anders leben. Auf der Suche nach einer Wohnung begegnete ich Fritz Levy. Dieser betagte, weltgereiste Senior kann mit Recht als jeverscher Bürgerschreck par excellence klassifiziert werden, mit einer gewissen Berechtigung auch als erster Hippie. Als Jude hatte man ihn in der Nazizeit vertrieben. Nach jahrelangem Aufenthalt in Amerika und China kehrte er in den fünfziger Jahren zurück. Sein Erscheinen jagte den jeverschen Altnazis einen Schrecken ein – zu Unrecht, Revanchismus lag ihm nicht. Er wollte wieder als normaler Bürger unter anderen leben. Aber daraus wurde nichts.

Seinen Versuch, wieder Viehhändler zu werden, vereitelten ihm andere mit formalen juristischen Tricks. Er prozessierte noch und nöcher, dann gab er es auf, wurde depressiv und wollte sterben. Jahre lag er im Bett, bis die Wende kam: eine Revitalisierung des Lebenswillens. Er fand sich damit ab, anders zu sein als die anderen und allein leben zu müssen. Mit vielen lebte er im Guten. Bei ihm wohnten immer Untermieter, aber die waren nicht imstande, seine Welt zu begreifen. Mit mir hatte er insofern einen Glückstreffer gelandet: Ich war neugierig auf den Bürgerschreck Levy und erhoffte mir Beiträge in Sachen chinesische Philosophie. Leider hatte Fritz Levys Diskussionsstil ein Manko: Er reagierte nicht auf genaueres Nachfragen, sein Vortrag wurde leicht weitschweifig und endete bei den alten Zeiten. Mit geschichtlichen Begriffen, die ich nicht kannte, argumentierte er, als wären sie selbstverständlich. Mit dieser Art, die wohl auf das bald 80jährige Alter zurückzuführen war, konnte ich mich arrangieren. Ich aß oft bei Fritz, meistens lief der Fernseher. Interessante Themen veranlassten ihn zu Kommentaren. So erfuhr ich nach und nach doch noch, wie Fritz dachte. Das meiste war geradezu progressiv: Den Kommunismus verstand er als Ideologie der Gerechtigkeit und des Friedens, sinngemäß dem Urchristentum verwandt – vor Gott seien alle Menschen gleich, im Kommunismus auch! Sozialismus sei Bruderschaft, Sozius heiße ja Gefährte, Kapitalismus sei egoistisch.

Seine Überlegungen drehten sich schwerpunktmäßig um den Begriff der Angst, die auch in der Schule erzeugt würde. Angst, sagte er, mache alles klein, die Vitalität und den Intellekt. Kinder würden zu viel herumkommandiert, das Karrieresystem bevorzuge ängstliche, neurotische Charaktere. Große Fehler unserer Kultur bestünden in falscher Ernährung, Körper– und Sexualfeindlichkeit, Bewegungsmangel. Deswegen könne der Mensch nicht recht gedeihen. Es sei ein Fehler, Wege mit dem Auto zu fahren, die auch zu Fuß zu erreichen wären, deshalb sei Mao Tse Tung über den Gelben Fluss geschwommen.

Fritz Levy praktizierte seine Philosophie, die er lehrte, mit beachtlicher Konsequenz: Eines Tages bissen sich sein Hund Blacky und ein fremder. Die beiden machten einen Spektakel, als ginge es ans Abschlachten. Sie drehten sich umeinander, sprangen zusammen hoch, landeten in der Hecke, unter parkenden Autos und schließlich im Garten. Fritz blieb ganz ruhig: „Da passiert nichts! Die beruhigen sich von selbst, man darf nur nicht dazwischen gehen !”

Er behielt recht, einer der beiden lief plötzlich weg, der ganze Tumult war so schnell verschwunden, wie er gekommen war. Zuschauer solcher Szenen kreischen meistens schrill auf, werfen ihr Rad weg und gehen dazwischen. Das sei typisch für unsere ängstliche Grundhaltung, die alles nur noch schlimmer macht.

Einen großen Tumult verursachte Fritz bei einem Spaziergang zum Wochenmarkt, bei dem er mehr mitnahm als nur ein Einkaufstäschchen, nämlich Pony, Esel, zwei Hunde und – ich erinnere mich nicht mehr so genau – vielleicht noch die Ziege, die er mal gehabt hat. Das Pony führte er am Tau, der Esel blieb beim Pony und die Hunde blieben beim ganzen Treck. Ich lief hinterher. Ein Stück die Schlosserstraße rauf dachte ich, jetzt wird Fritz unverschämt: Er bog auf ein Grundstück mit einem hübsch gepflegten Rasen ein. Die Huftiere fraßen sogleich an Ziersträuchern. Und schon knallten zwei Fensterflügel auf: Wetternd lehnte sich der Hausvater heraus, seine Stirnader trat vor Empörung hervor. Auf der Straße hielten Leute an, in den Nachbarhäusern wurden Gardinen beiseitegeschoben. Ich malte mir schon eine bald folgende Verhaftung aus: Wir würden bis zum Nachmittag bei der Polizei sitzen, die Tiere würde man einsperren oder notschlachten.

Unheil schien sich zusammenzubrauen: Weiter unten im Haus flog noch ein Fensterflügel auf, eine zeternde Schwuchtel lehnte sich ebenfalls heraus, dabei stürzte eine Blume ab. Es kam noch schlimmer: Der Esel schlug im Garten sein Wasser ab, und Fritz bewegte sich auf den Hausvater zu, um gehörig zurück zu wettern. Beide hatten sofort einen Schallpegel erreicht, der vermutlich bis Cleverns zu hören war. Der Hausvater brüllte: „Ich hol die Polizei!” Nun, dachte ich, wäre es höchste Eisenbahn, den Rückzug anzutreten. Nicht Fritz, der kramte nun umständlich eine Zigarre hervor, brach einen Zweig und steckte ihn sich ins Knopfloch. Das Gebrüll und Gezeter verstummte einen Augenblick, Fritz drehte abermals eine Runde mit dem Pony auf dem Rasen, dann wurde es langweilig – schließlich wollte Fritz auf den Wochenmarkt. Der Treck verließ das Anwesen, als wäre nie ein Wässerchen getrübt worden. Der Rasen würde wieder glatt werden, die Zweige würden nachwachsen, die Welt würde nicht untergehen.

Auf dem Wochenmarkt wiederholten sich ähnliche Szenen. Diesmal schlug das Pony sein Wasser auf dem Bürgersteig ab, dampfend und schäumend lief es in die Rinne. Der Hund schiffte an einen Kürbis. Seine Huftiere weidete Fritz auf dem kirchlichen Rasen, der nach seiner Auffassung allen gehöre – ganz besonders den Tieren und den Kindern, die – ohne gefragt zu werden – überall weggetrieben werden. Bei uns dominiere die Materie über das Leben, dozierte er bei dieser Gelegenheit: Die Kinder und Tiere müssen zugunsten des Verkehrs die Stadt verlassen, das sei ein großer Fehler.

Absolut mulmig wurde mir bei anderer Gelegenheit. Fritz hatte den Esel bei einem Bauern aus Varel geholt. Als Transporter schien ihm ein Autoanhänger ausreichend, der keinen geschlossenen Aufbau, sondern nur 40 Zentimeter hohe Schotten hatte. Er selbst setzte sich auf einen Küchenstuhl neben das Tier, um es – Zigarre rauchend – während der Heimfahrt zu beruhigen. Unterwegs fielen den Leuten die Augen aus den Köpfen, Schiebedächer wurden aufgedreht, Motorräder kehrten um, Kinder winkten. Aber es ging alles gut. Ob solche Aktionen immer gutgehen, bezweifle ich, aber Levys Prinzip war bewiesen: Man kann sich mehr trauen, als man denkt! Er schränkte jedoch ein, ein solches Handeln setze Vorsicht und Erfahrung voraus. Die hatte er – was den Eseltransport betraf – als ehemaliger Viehhändler natürlich.

Mit seiner kommunistischen Einstellung machte Fritz in derselben Weise ernst: Wer kein Geld hatte, durfte umsonst bei ihm wohnen – ein Angebot, das man bei einem Vermieter so schnell kein zweites Mal findet. Ich versuchte, keinen Gebrauch davon zu machen. Teils als Gegenleistung, teils um meine handwerklichen Fähigkeiten auf der Höhe zu halten, reparierte

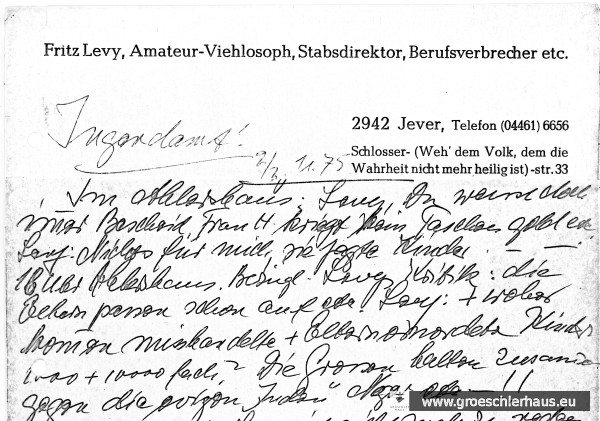

ich in Levys Haus elektrische Leitungen, räumte auf, rackerte im Garten, begleitete ihn etliche Male zur Polizei und zum Gericht und tippte ihm seine Manuskripte. Viele seiner wilden Pamphlete waren mit einem originellen Kopf versehen.

Das Wort „Viehlosoph“ beruhte ganz banal auf seinem ehemaligen Beruf des Viehhändlers. Die Bedeutung von „Stabsdirektor“ war schon schwieriger zu erraten: Fritz führte – nach chinesischem Vorbild – stets einen Bambusstab mit sich. Damit er Steigungen besser nehmen und sich auf dem Rad ins Gleichgewicht dirigieren konnte – ergo war er nach seiner Auslegung ein Stabsdirektor. Fritz wagte es zum Entsetzen und Erstaunen der Zuschauer, bei spiegelglattem Eis auf der Graft mit dem Rad zu fahren. Auch hier dozierte er wieder ein Stück seiner Philosophie: Wenn man zu fallen droht, muss man sich fallen lassen – ohne Angst und Verkrampfung.

Den Titel „Berufsverbrecher“ legte Fritz sich einerseits zu, um einer solchen Stigmatisierung zuvorzukommen, andererseits traf dieser Titel in gewisser Hinsicht zu: Er kämpfte für Kinder und Tiere und Belange, die dem technischen Funktionieren der Gesellschaft, so wie sie ist, im Wege stehen. Das war sein Beruf, dazu fühlte er sich berufen. Nur kam er mit dieser Berufung stets mit dem System in Konflikt – also war er Berufsverbrecher! Mit dem etc., welches lateinisch ist und übersetzt „und so weiter“ heißt, nahm er alle weiteren Bezichtigungen vorweg inklusive der immerhin noch denkbaren Ernennung zum Papst. Der Klammereinschub im Wort „Schlosserstraße“ ist ein Zitat des Jeveraners Friedrich Christoph Schlosser. Es steht auf einem Obelisken geschrieben, der auf dem Schlosserplatz in Jever zu dessen Ehren errichtet wurde.

Die Heiligkeit der Wahrheit begann bei Fritz schon auf einer niedrigen Schwelle. Er demonstrierte das am Wort „Altstadtsanierung“. Sanieren heiße „gesund machen“, das tatsächliche Resultat der Sanierung sei jedoch meistens ein „zu Grabe tragen“, weil von der ursprünglichen Substanz nichts übrig bleibe. Auch eine Differenz zwischen Wort und Tat sei Lüge. Die Konservativen z. B. bezeichnen sich als Bewahrer alter Werte. „Conservare“ heißt ja auf Deutsch „bewahren“. Doch die Konservativen führen neue amerikanische Sitten ein, indem sie einen uralten Eichenwald abholzen und da eine Spielhölle hinstellen, wo doch nur gesoffen wird. Auch der Begriff „geradliniger Deutscher“ sei „Quatsch en gros”. Die meisten Politiker winden sich endlos, so seine Ausführungen. Filbinger, der sich nicht erinnert, was er in der Nazizeit gemacht hat, sei dafür ein Beispiel. Geradlinig sei Willy Brandt, der nach der Guillaume–Affäre den Hut genommen hat.

Was ihn schnell in Rage brachte, waren eingeschliffene Vorurteile. „Hund und Katze vertragen sich nicht”, sagen die Leute, „das ist Quatsch, man sieht es doch?!” konterte Levy und wies auf sein Sofa, wo Hund und Katze friedlich beieinander lagen. Aber bei uns gebe es kein selbständiges Denken. Obwohl die Leute sehen können, was wirklich los ist, glauben sie immer wieder den alten Quatsch. „Krieg gab es immer und wird es immer geben”, war ein weiteres Vorurteil, das ihn echauffierte: „Die Leute resignieren zu leicht! Mich interessiert nicht, ob es Krieg immer gab, wir leben jetzt und Krieg darf es nicht geben, nur das ist wichtig!” Seine Einwände gegen das Militär waren schlicht und einleuchtend: „Wenn ein Unternehmer pleite macht, muss er Konkurs anmelden und meinetwegen straßenfegen gehen. Wenn ein General abwirtschaftet – und das haben sie alle im Zweiten Weltkrieg – dann bekommen sie weiterhin 4.000 DM Pension. Was ist das für ein System?

Der beste General ist der, der gar keinen Krieg anfängt! Schon gar keinen, der verloren geht, aber Hitler und seine Leute waren ja so verrückt …”

Fritz Levys Argumentation war oft einfach und pragmatisch. Viele Gedanken führten auf kurzem Wege zum Ziel, ganz anders als die gewundenen Formulierungen mancher Akademiker, wie ich sie auch am Gymnasium kennen gelernt hatte: Trotz vieler Wenns und Abers kamen sie doch wieder zur Notwendigkeit einer starken Armee, trotz Verbrennung von Zehnmillionen Hexen doch wieder zum Christentum. Fritz gelangte – trotz abgekürzter Beweisverfahren – zielsicher auf die richtige Seite. Wie war das möglich? Vielleicht weil ihm nichts absolut und heilig, aber auch nichts verhasst war. Seine Grundeinstellung aber blieb lebensbejahend. Viele seiner Gedanken waren sinngemäß identisch mit fortschrittlichen Strömungen. Modernes Bewegungstraining z. B. fußt auf den Lehren Wilhelm Reichs und dessen Erkenntnis, wie Angst und mangelnde Bewegung die Vitalität des Menschen beeinträchtigen. Seine Kritik an den Essgewohnheiten ist zehn Jahre später – vorzugsweise durch die Ökobewegung – ins Bewusstsein der Masse geraten.

Meine Freundin hielt sich überwiegend bei Fritz im Hause auf. Sie hatte Differenzen mit ihrem Vater, die bis zur Androhung von Prügel reichten. Ich ließ mich dort nicht gern sehen, weil auch ich mit jedem Aufenthalt eine Schlägerei riskierte. Die Jugend wurde damals tatsächlich noch mit einer Fülle von Sanktionen auf den gewünschten Kurs gebracht. Fritz erhob nicht die geringsten Einwände gegen nächtlichen Besuch von meiner Freundin – eine Freizügigkeit, die man sonst nur von den holländischen sleep–ins kannte. Ein Jahr später zogen eine Gymnasiastin und ihr Freund ebenfalls ins Haus, und Holger quartierte sich vorübergehend ein, um der ständigen mütterlichen Fürsorge zu entkommen. Eine kurze Zeit sah es so aus, als würde eine meiner Wunschvorstellungen in Erfüllung gehen: Die Gründung einer Wohngemeinschaft mit mehreren Leuten, die allesamt dem bürgerlichen Mief entgehen wollten.

Aber daraus konnte nichts werden. Fritz hatte starke aggressive Kräfte in sich, die manchmal eruptiv ausbrachen. Dann brüllte er aus nichtigem Anlass herum. Kurze Zeit später entschuldigte er sich und gab gelegentlich sogar zu, dass er zu impulsiv sei, aber er könne nichts dafür, wir sollten nachsichtig sein. Das versuchten wir auch, nur die Gäste wurden weniger. Eine weitere Schwierigkeit kam hinzu: Fritz Levys Haus war in abenteuerlichem Maße verdreckt. In der Küche gab es – ohne Übertreibung – nur eine saubere Stelle, die Innenwände der Teetassen! Den meisten seiner Gäste schmeckten nur Kekse aus frischgeöffneten Verpackungen. Ich habe nie so recht verstanden, warum er so lebte. Nach zwei Jahren zog ich aus.

Ähnlich unklar blieben mir andere Seiten seines inneren Wesens. So hat er offensichtlich das Ausmaß der Judenverfolgung erst nach seiner Remigration aus China recht erkannt, wie er selbst bezeugte. Für ihn persönlich begann die Judenverfolgung 1951, als man ihm die Möglichkeit vereitelte, wieder Viehhändler zu werden. Für mich kommt daher neben der Verfolgung als Erklärung seines teils sehr schwierigen Wesens und Lebensstils ein weiterer Umstand in Frage: Sein unglückliches Elternhaus!

Fritz hasste seine Mutter, die nach seinen Worten ein Aas gewesen sein muss, das den Tod seines Vaters indirekt zu verantworte hatte. Solche Familienverhältnisse ziehen – das weiß heute durch Therapieerfahrung fast jeder – einen Kreis der Verwüstung um sich. Eine Folge ist die verzerrte Auffassung von der Wirklichkeit, die auch ich zu spüren bekam:

Ganz am Anfang wurde ich von Fritz urplötzlich und im starken Kontrast zu seinem sonstigen wohlwollenden Wesen zusammengestaucht, weil er gemerkt zu haben glaubte, dass ein paar Löffel fehlten, und die könnten nur bei mir sein. Die Wirklichkeit sah anders aus: Ich nahm größte Strapazen auf mich und hätte nie ein Streichholz geklaut. Die Ironie des Schicksals wollte es, dass später unbekannterweise ein Rechtsradikaler zu Fritz kam, um irgendwas zu kaufen – Fritz hatte ja immer allerhand Sammelsurium im Schuppen. Später fragte ich in gespielter Unbefangenheit: „Wer war das denn?“ Die Antwort endete mit dem Satz: „Der Junge ist in Ordnung!”

Auffällig erschien mir ferner Levys Allergie gegen Schmeicheleien und ausweichende Formulierungen oder allgemein: Angst. Alles drei machte ihn wütend. Paradoxerweise erzeugte er damit Angst, die er verhindern wollte, Kinder rannten manchmal entsetzt aus dem Haus. Fritz konnte ferner keine Ordnung halten – auch da nicht, wo sie wünschenswert gewesen wäre. In seinen Manuskripten, die er unbedingt drucken wollte, herrschte heilloses Durcheinander. Auf ein Klavier, das er unter Mühen für einige Hundert Mark gekauft und selbst mit hergeschafft hatte, legte er allerhand Zeug. Darauf stellte er einen Eimer mit Wasser, darauf einen Topf mit einem eingewickelten Fisch. Dann kam eine Katze, zog am Fisch, riss den Eimer mit sich und das Wasser lief in die Tastatur, die unnötigerweise immer offen stand.

Seine verzerrte Wahrnehmung bekam ich nach meinem Auszug nochmals zu spüren: Fritz glaubte, ich sei auf Betreiben meiner Mutter und des Pastors von Reepsholt gegangen. Wie anders war die Wirklichkeit: Sein polteriges Auftreten und der abenteuerliche Dreck im Haus waren es, die mich weggetrieben haben.

Fritz hätte vieles einfacher haben können, wenn er imstande gewesen wäre, Hilfe von den richtigen Leuten zu erkennen. Ein halbwegs geordnetes Manuskript über sein Leben wäre vermutlich von jedem Verlag mit Kusshand genommen worden. Aber ich will mich mit weiteren Belehrungen zurückhalten. Fritz Levys Ausfälle nur auf seine Person zurückzuführen, wäre vielleicht Sarkasmus. Die wenigen Monate, die er unter nicht harmlosen Bedingungen im Konzentrationslager zubringen musste, und der Schock nach seiner Remigration, als er erfuhr, dass seine Familie ermordet worden war, dürften eine Dosis Destruktivität darstellen, die vielleicht nur einer von hundert überlebt. Ich schreibe das, um ein vollständiges Bild von Fritz Levy zu zeichnen, denn manch einer, der davon hört, was für ein weiser Antibürger Fritz gewesen ist, wird sich wundern, wie er das verstehen soll.

Im Zusammenhang mit dem Begriff Angst erzählte er mir mal, er habe zu spät begriffen, dass man sich nicht unterkriegen lassen dürfe – vermutlich meinte er die Zeit nach 1951, die eine Depression nach sich zog – das sei nun anders. Insofern war es ein nachgeholtes Versäumnis, so antibürgerlich zu werden. Er wollte wachrütteln. Alles käme darauf an, die unscheinbaren Anfänge zu erkennen. „Wenn erst mal die Leute an die Wand gestellt werden, ist es zu spät!“, mahnte er, „wehret den Anfängen!” Nach meinen zwei Jahren bei Fritz Levy zog ich 1977 zu meinen Eltern.