- Die Zeit bis zur NS-Herrschaft 1933

- Die NS-Zeit bis 1938 und der Prozess wegen „Rassenschande“

- Das KZ Sachsenhausen 1938 und die Auswanderung 1939

- Als Emigrant in Shanghai und San Francisco 1939 – 1950

- Rückkehr nach Jever 1950 und die Jahre bis zum Tod

- Der Triumph des Fritz Levy

1: Die Zeit bis zur NS-Herrschaft 1933

Am 15. September 1935 verabschiedete der Reichsparteitag der NSDAP das „Gesetz zum Schutz des Blutes und der deutschen Ehre“. Die meist „Nürnberger Rassegesetze“ genannten Bestimmungen stellten Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden unter strenge Strafe. Jedoch bereits 1934, ein Jahr davor, wurde ein Bürger Jevers öffentlich der „Rassenschande“ bezichtigt und verhaftet. Dieser Mann ist heute der weltweit bekannteste ehemalige Einwohner einer Kleinstadt von jetzt 14.000 Einwohnern im Landkreis Friesland an der Nordsee.

Friedrich (Fritz) Levy wurde 1901 in Jever als Sohn des Viehhändlers und Schlachters Julius (ursprünglich Joseph) Levy (1866 Wittmund – 1919 Jever) und dessen Ehefrau Nanny geb. Emanuel (1867 Nentershausen bei Bad Hersfeld – 1942 Maly Trostenez) geboren. 1939 floh er vor den Nationalsozialisten nach Shanghai, ging 1948 nach San Franzisco und kam Ende 1950 zurück nach Jever. Als er 1981 in den Stadtrat gewählt wurde und sich gleichzeitig prominente Bürger der Stadt als wahrhaft „hässliche Deutsche“ aufführten, rückten Jever und Levy in den Brennpunkt der deutschen und internationalen Presse. Im Alter von 81 Jahren beendete der „letzte Jude Jevers“ im Oktober 1982 sein Leben mit eigener Hand.

Levy hatte sechs Geschwister, von denen 1931 nur noch zwei am Leben waren, die dann die Nationalsozialisten umbrachten. Die Eltern zogen 1901 einige Monate vor der Geburt ihres jüngsten Kindes Fritz von Carolinensiel, Kreis Wittmund, nach Jever und kauften 1908 an der Schlosserstraße ein etwa 15 Jahre zuvor errichtetes, stattliches Wohnhaus mit Stallung und Nebengebäuden, ganz in der Nähe des Bahnhofs. Um die Jahrhundertwende war Jever wegen seiner Eisenbahnanbindungen eine anscheinend kontinuierlich aufstrebende Geestrandstadt, umgeben von fruchtbaren Marschen und ein Zentrum des Viehhandels. Die jüdische Gemeinde der Kleinstadt von 6.000 Einwohnern besaß die schönste Synagoge der Ostfriesischen Halbinsel und rund 200 Mitglieder und damit so viele wie die wesentlich größere Landeshauptstadt Oldenburg. Dieser Aufstieg, den der erfolgreiche Julius Levy selbst mitgestaltete, war allerdings am Ende des 1. Weltkriegs beendet und ging in Rückschritt über. Die Einwohnerzahl stagnierte und die jüdische Gemeinde halbierte sich bis 1933.

Nach dem Besuch der Stadtknabenschule am Schlosserplatz kam Fritz Levy 1912 auf das Großherzogliche Mariengymnasium. Nur wenige Prozent eines männlichen Jahrgangs traten damals in die anspruchsvolle, mit Latein und Griechisch auf eine akademische Karriere vorbereitende Anstalt ein und nur eine Handvoll von Abiturienten absolvierten sie jährlich. Das lag auch daran, dass ein beträchtliches Schulgeld anfiel. Fritz´ Eltern müssen von seinem Lernpotential überzeugt gewesen sein. Neben der allgemeinen Hochschulreife bot das Mariengymnasium aber auch andere Abschlüsse an und es entsprach durchaus den Interessen der jüdischen Kaufleute, ihren Kindern – die Mädchen besuchten häufig das städtische Lyzeum – eine gute Schulbildung zu ermöglichen. Kurz nach dem Eintritt in das Gymnasium starb Levys 19jährige Bruder Markus. Er sei nicht am Sonntag, sondern erst am Montag von Wangerooge zurückgekehrt. Seine Mutter habe ihm solche Angst vor dem Vater gemacht, dass er sich erhängte, schrieb Levy 1955.

Es ist falsch zu behaupten, dass Levy das Mariengymnasium mit dem Abitur verlassen habe. Hier liegt eine Verwechslung mit Paul de Levie (1903 Jever – 1975 Israel) vor, der zeitweise in dieselbe Klasse ging, in Jura promoviert wurde und 1933 emigrierte. Levy musste die 6. Klasse wiederholen und wurde Weihnachten 1916, nach viereinhalb Jahren Gymnasium, aus der 8. Klasse abgemeldet. Das war kurz vor den Januar-Konferenzen, bei denen die Versetzungswarnungen ausgesprochen wurden. Die Schulakten zeigen minutiös auch den Lehrstoff auf. Levy hatte sieben Stunden Latein die Woche und deutsche Klassiker, das Ergebnis war noch in den 1980er Jahren zu bemerken. Im April 1917, also zu Beginn des neuen Schuljahrs, meldete er sich beim Einwohneramt Jever als „Schüler“ „nach Oldenburg“ ab und ging dort kurze Zeit auf die Städtische Oberrealschule. Ende 1919 meldete er seinen Wohnsitz „aus Berlin“ zurück. Hier besuchte er zusammen mit noch drei anderen Jungen aus Jever und der Umgebung die modernen didaktischen Konzepten folgende Friedrich-Körner-Realschule in der Wilmersdorfer Steglitzer Straße (heute Pohlstraße). Die “Jeverschen Jungs” wohnten in einer nicht allzu weit entfernten Pension in der Uhlandstraße, deren Betreiber sich über die Lebensmittelpakete aus dem agrarischen Jeverland während der Hungerzeiten des Krieges gefreut hat.

In den Jahren 1918/19 fanden in Berlin mit der Abdankung des Kaisers, der November-Revolution, dem Spartakus-Putsch und der Begründung der Weimarer Republik und den rechtsradikalen und antisemitischen Reaktionen darauf entscheidende politische Umwälzungen statt. Auch das kulturelle Leben wurde fast neu begründet. Es ist leider nicht bekannt, wie der 17-jährige Levy diese Zeit erlebt hat. Vielleicht ist sein politisches Interesse, das nach dem Zweiten Weltkrieg offensichtlich war, hier begründet worden. Levy wollte nach dem Abschluss der Realschule, ebenfalls in Berlin, Tiermedizin studieren, was seinem Berufswunsch entsprach. Aus späteren Berichten wird deutlich, dass er sehr viel vom Weidevieh verstand und auch bei Kalbungen wie ein Tierarzt agierte. Aber sein Leben nahm eine andere Wendung.

Am 22. September 1919 fand auf dem Alten Markt eine öffentliche Stierkörung, also die die Bewertung der Zuchteigenschaften, statt. Vater Julius ließ einen Stier durch den 16jährigen Sohn Erwin vorführen. Das Tier riss sich los, sprang in die Blankgraft und drohte dort wegen der noch bestehenden Fesselung zu ertrinken. Erwin löste die Stricke des Tieres, wurde aber unter Hilferufen unter die Wasseroberfläche gedrückt und verhedderte sich in den Seilen. Der Vater, der ihn retten wollte, versank ebenfalls im Schlick. Für Erwin kam jede Hilfe zu spät. Julius wurde lebendig herausgezogen, starb aber an den Folgen des Unglücks drei Wochen später. Hunderte wurden Zeugen des Geschehens. Der in den Anlagen herumlaufende Stier wurde erschossen. Kurz zuvor hatte die Verheiratung von Helene ins Ruhrgebiet stattgefunden, zu der Erwin, der später den väterlichen Betrieb übernehmen sollte, aus seiner Lehrstelle in Speyer angereist war. Levy machte 1955 seine Mutter Nanny für das gehäufte häusliche Unheil verantwortlich. Über den Tod von Julius schreibt er: „Mein Vater war vom Krankenhaus als geheilt entlassen und bedurfte selbstverständlich der Hausbehandlung. Aber meine Mutter hetzte ihn aus dem Bett (`Du Faulpelz!´) und es ging zu Ende. Ich wurde mit Gewalt vom Holen eines Arztes zurückgehalten.“ Die Beziehung zwischen Fritz und der Mutter war vermutlich tief gestört.

Die Witwe wollte zunächst Haus und Grundstück verkaufen, doch der 18jährige übernahm die Verantwortung für die Familie, zu der noch seine Schwester Johanne gehörte. Er war jetzt der Alleinverdiener und arbeitete sich in den Viehhandel und die Schlachterei seines verstorbenen Vaters, der ein hohes Ansehen besaß, ein. Die Mutter, die häufig als dominant charakterisiert wird, kontrollierte den hausinternen Teil des Geschäfts. Ein erfahrener Mitarbeiter stand zur Seite. Die Firma beschäftigte auch einen Schlachter, FL war hauptsächlich für den Viehhandel und für den Fleischversand zuständig. Er hatte, wie die Veranlagungen zur Rabbinatskasse zeigen, beruflich Erfolg, im Durchschnitt vergleichbarer Viehhändler, und baute sich Geschäftsbeziehungen auf, die z.T. sogar 30 Jahre später noch funktionierten.

Als seine Schwester 1930 den Schlachter Moritz Hoffmann aus der Kaakstraße heiratete, konnte er ihr eine „recht gute Aussteuer“, wie er schreibt, mit in die Ehe geben. Bestandteil seines auch familiären Netzwerks waren die Schwäger Moritz Hoffmann und Paul Grüneberg in Gelsenkirchen. Zu dieser Zeit begrenzte er das Grundstück mit einer Mauer und erweiterte den Schlachterladen um einen großen Anbau. Das ist das Gebäude, in dem er ab 1980 wohnte und starb. Mittelpunkte des beruflichen Lebens waren der Viehmarkt, der Bahnhof mit Bahnhofsgaststätte, wo viele Geschäfte abgeschlossen wurden, und die direkten Besuche bei den Bauern auf dem Land. Wichtig waren ebenfalls Inserate im Jeverschen Wochenblatt mit der Telefonnummer 366: „Kaufe Schlachtvieh aller Art …“. Er war u.a. im Klootschießerverband mit dem Stammlokal der „Goldene Engel“ in der Blauen Straße und nahm gerne am Preisskat teil.

Zwischen 1922 bis 1924 geriet Levy ein halbes Dutzend Mal mit dem Kraftverkehrsgesetz in Konflikt und hatte Geldstrafen zu zahlen. Er fuhr nicht ordnungsgemäß zugelassene Fahrzeuge und anfangs ohne Führerschein. Die Erzählungen, er habe schon mal Tiere im Beiwagen seines Motorrades oder auf dem Rücken transportiert, haben einen wahren Kern. Insbesondere bei der Landbevölkerung war Levy beliebt, brachte er doch durch seine unkonventionelle, zu Späßen und Wortspielen aufgelegte, aber geschäftlich immer reelle und zuverlässige Art Leben in den Alltag und Schwung in den Handel. Bei dem eher gutbürgerlichen Teil der Einwohner der Stadt galt er spätestens Anfang der 30er Jahren als „schräger Vogel“. Bei manchen jüdischen Familien kam er nicht ins Haus, bei anderen war er willkommen. Er schreibt: Der benachbarte Viehhändler Philipp Sternberg habe ihn einmal „Idiotenhäuptling“ genannt, aber der habe recht, auch Idioten bräuchten ihren Häuptling. Er schäkerte ungeniert mit jedem weiblichen Wesen im Alter von 15 bis 95. Ein Teil der Vorbehalte gegen ihn lag sicherlich an dieser Art des Junggesellen, der einige Liebschaften gehabt hat. Mit den sogenannten einfachen Leuten kam Levy meist bestens klar. Obwohl er sich nach den üblichen Maßstäben schon mal „daneben“ benahm, war man ihm wegen seines drolligen Humors nur selten dauerhaft böse. Selbst unter ansonsten strammen Nazis hatte er in der NS-Zeit ein paar Fürsprecher.

Unmittelbar nach dem Weltkrieg baute sich in Jever eine aggressive antisemitische, völkische Szene auf, die in der Ortgruppe des Deutsch-Völkischen-Schutz-und Trutzbunds ihren Ausdruck fand. Leiter war der bekannte antisemitische Redner, Vorsitzender des „Jeverschen Singvereins“ und Studienrat am Mariengymnasium Dr. Oskar Hempel, fast ein Nachbar der Levys. Ein Mitglied, Studienrat Voigts, hatte Levy ein paar Jahre zuvor unterrichtet. Weitere prominente Bürger der Stadt gehörten dazu, wie u.a. der spätere Ehrenbürger Adolf Ahlers. Bereits 1923 tauchten dann die ersten Hitler-Anhänger, „Hakenkreuzler“ genannt, auf. Der Müller Schönbohm am Bahnhof stattete Ende 1923 seine Mühle mit Hakenkreuzflügeln aus. Bei den Reichstagswahlen von Mai 1924 erzielten diese ersten Nationalsozialisten (Völkisch-Sozialer Block) 22,6 Prozent der Stimmen im Verwaltungsbezirk Amt Jever, also im Gebiet des heutigen sogenannten Nordkreises vom Landkreis Friesland.

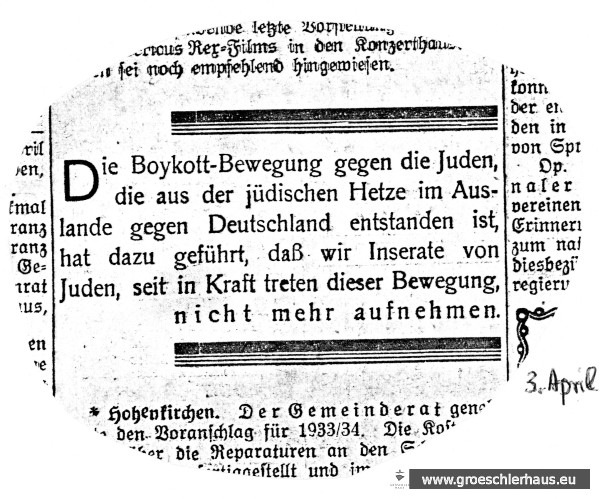

1919 stellte der Verleger Enno Mettcker einen neuen Chefredakteur für die den Ort dominierende Tageszeitung, das „Jeversche Wochenblatt“ (JW), ein. Dieser Friedrich Lange hatte eine bekannte Vorgeschichte, war er doch davor Redaktionsmitglied der „Deutschen Zeitung“ gewesen, des publizistischen Flaggschiffs der völkischen und alldeutschen Bewegung im Kaiserreich. Der Antisemit Lange veränderte zügig die vorher liberale Tendenz der örtlich faktischen Monopolzeitung hin zur Bühne der völkischen Bewegung und etwas später der Nationalsozialisten, deren Ortgruppe er selbst 1928 mit gründete. Es wurden diffamierende Leserbriefe veröffentlicht und mehrfach auch redaktionell jüdische Viehhändler wegen angeblicher Gesetzesverstöße an den Pranger gestellt, so z.B. Erich Levy, Philipp Sternberg und auch Fritz Levy. Existenzschädigende Berichte dieser Art über Nichtjuden kamen nicht vor. Lange wurde einmal auf Initiative von Erich Levy wegen Beleidigung bestraft, agierte danach aber nur verdeckter. Die großen Wahlerfolge der NSDAP im Amt Jever ab 1929 sind auch auf das JW zurückzuführen, das der Volksmund treffsicher „kleiner Stürmer“ nannte. Ab 1933 veröffentlichte es keine Werbung jüdischer Geschäftsleute mehr.

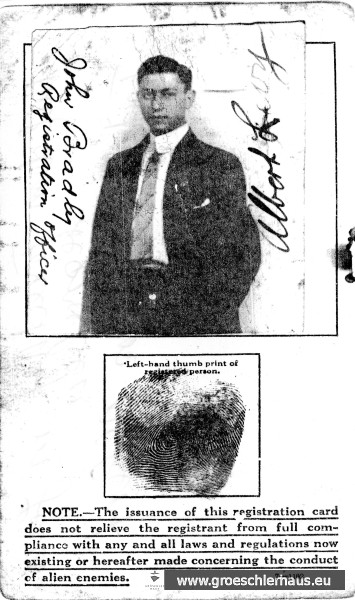

Am 7. Januar 1931 geschah der vierte katastrophale Todesfall: Der ältere Bruder Albert war in der Inflationszeit 1923 in die USA ausgewandert, konnte dort aber nicht Fuß fassen, kam im August 1930 zur Familie zurück und litt unter Depressionen. Als er nicht zum Mittagessen erschien, entdeckten ihn die Mutter und Levy an einem Balken auf dem Boden des Stallgebäudes hängend. Levy und der Mitarbeiter Wilhelm Jansen nahmen die Leiche ab. Der Tod war eingetreten, der Arzt konnte keine Hilfe mehr leisten. 51 Jahre später ging Levy denselben Weg.

Levy war ein sprachlich gewandter, körperlich auffällig großer und starker Mann. Er hat – dieser Eindruck drängt sich auf – die antisemitischen Anfeindungen, die familiären Überforderungen und die entstandenen Verletzungen lange seelisch wegstecken können. Im Februar 1930 wurde er im Wangerland wegen des „Verdacht des Meineids“ verhaftet, von Hohenkirchen nach Jever ins Gefängnis transportiert, aber neun Stunden später wieder auf freien Fuß gesetzt. Es lag ein Irrtum vor. Auf diesen Vorfall datierte Levy später den Beginn seines ihm durchaus bewussten Verfolgungskomplexes.

In der Zeit des aufkommenden Nationalsozialismus ließ Levy sich nicht die Stirn bieten. Er ging zu NS-Veranstaltungen, obwohl „Juden nicht erlaubt!“ plakatiert war. Hitler, Goebbels, Gauleiter Röver und andere NS-Größen kamen nach Jever. Es ist nicht überliefert, bei welcher Veranstaltung es war. „Hier sind Juden nicht erlaubt!“ schimpfte der SA-Mann. – Levy: „Ich bin aber nur ein Jude.“ Schlägereien mit SA-Leuten soll es gegeben haben.

2: Die NS-Zeit bis 1938 und der Prozess wegen „Rassenschande“

An der Macht unternahmen die Nationalsozialisten alles, die wirtschaftlichen Existenzen der Juden zu zerschlagen. Transparente an den Stadteingängen, Durchgangsstraßen und Plätzen wie „Wer bei Juden kauft, ist unser Feind!“ lieferten die Drohkulisse. Die Gewerbeverordnungen für jüdische Kaufleute wurden verschärft und ihre Geschäfte zwangsgekennzeichnet. Nichtjuden, die noch bei Juden einkauften oder ihnen Vieh anboten, wurden in den „Stürmerkästen“, in denen die antisemitische Wochenzeitung „Der Stürmer“ aushing, per Foto oder Notiz an den Pranger gestellt. Der Druck, Jever zu verlassen, erfasste allerdings erst relativ spät die jüdischen Viehhändler und Schlachter, die auf ein Netzwerk von guten Geschäftsbeziehungen zurückgreifen konnten. Deshalb handhabte der Bürgermeister der Stadt Jever, Martin Folkerts, die Ausgabe der Wandergewerbescheine restriktiv und forderte die sog. arischen Viehverteiler sogar auf, ihm mit Denunziationen zuzuarbeiten, was diese auch gerne taten. Nach einer reichsweiten Verordnung bekamen zum 1. April 1938 die letzten sieben jüdischen Viehhändler Jevers schließlich Berufsverbot.

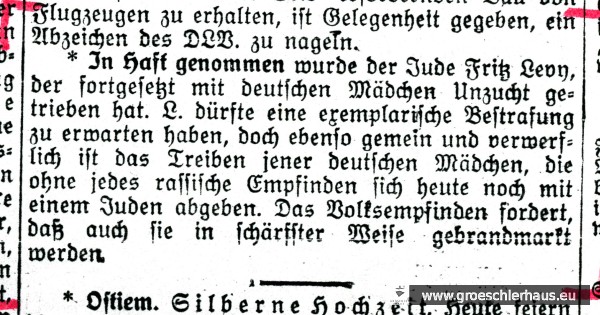

Levy wurde bereits im Juni 1934 Zielscheibe einer rassistischen Denunziation, in deren Folge er inhaftiert und erst Ende Oktober 1935 wieder in Freiheit kam. Der Vorfall ereignete sich zu einem Zeitpunkt, als die Ortszeitung zeitweise wieder Anzeigen jüdischer Geschäftsleute, auch von Levy, aufnahm. Levys angebliche „Rassenschande“ und seine bis heute legendären Fluchten belebten den Dorftratsch, waren Gegenstand absurder Notizen einer anscheinend hilflosen Gestapo und erregten die Ortszeitung: „In Haft genommen wurde der Jude Fritz Levy, der fortgesetzt mit deutschen Mädchen Unzucht getrieben hat. L. dürfte eine exemplarische Bestrafung zu erwarten haben, doch ebenso gemein und verwerflich ist das Treiben jener deutschen Mädchen, die ohne jedes rassische Empfinden sich heute noch mit einem Juden abgeben. Das Volksempfinden fordert, dass auch sie in schärfster Weise gebrandmarkt werden“ (JW, 5. Juni 1934). Das ist Originalton „Der Stürmer“ und ruft zu öffentlichen Zurschaustellungen auf, wie sie in anderen Städten stattfanden.

Im Vorfeld des Prozesses floh Levy gleich zweimal. Zunächst entkam er am 17. September 1934 seinen Häschern im jeverschen Gerichtsgefängnis, die ihn, der zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuße war, jetzt endgültig inhaftieren wollten. Er nahm sofort ein Taxi, kam so bis Aurich und stieg dort in ein anderes Fahrzeug um. Die Gestapo vermutete ihn in ihren monatlichen „geheimen Berichten“ in den Niederlanden. Am 7. November 1934 stellte sich Levy in Jever selbst wieder den Behörden. Das JW schrieb am 8. November 1934 in dem üblichen ekelhaften Ton: “Das ist er ja! Der hier am 17. September d. J. entwichene Händler Fritz Levy aus Jever hat sich gestern abend wieder freiwillig im Gefängnis gestellt. Das große Heimweh hat ihn, wie er erklärte, wieder nach Jever zurückgetrieben. Sehr “schmeichelhaft” für Jever! Wenn sie ehrlich wären, müssten die Herren Emigranten unserem Eldorado doch nun eine gute Note geben. L. behauptet, gar nicht in Holland gewesen zu sein.” Nunmehr kam Levy auf Anordnung der Gestapo in das Gerichtsgefängnis von Rüstringen. Als gegen den Schutzhäftling wochenlang keine Anklage erhoben wurde, ersuchte der Vorsteher der jüdischen Gemeinde Rüstringen, Kurt de Taube, den Centralverein der Juden in Deutschland in Berlin um Unterstützung.

Bereits am 7. Dezember 1934 hatte die Ortszeitung wieder Schaum vorm Mund: „Der kürzlich wegen Rassenschändung festgenommene Fritz Levy, …, ist spurlos verschwunden. Für L. scheinen die gewöhnlichen Sicherungsmaßnahmen nicht scharf genug zu sein. Wahrscheinlich hat er auch seine Helfer. Wie lange will man sich noch von diesem Judenbengel auf der Nase herumtanzen lassen?“ Diesmal versteckte Levy sich vermutlich bei einem befreundeten Bauern in Accum. Die „geheimen Berichte“ notieren seine Wiederergreifung für den 4. Januar 1935, die zweite Flucht dauerte also vier Wochen. Levy bekam jetzt einen öffentlichen Prozess, wurde nun aber zur Untersuchung besser gleich in der Strafanstalt Vechta verwahrt und nur zum Prozess nach Jever gebracht.

Vor Gericht blieb von der in antisemitischem Penisneid von der Ortszeitung phantasierten „Rassenschande“ nichts. Ein solches Delikt gab es, ein Jahr vor den Nürnberger Rassegesetzen, nämlich (noch) gar nicht. Auch sozusagen zum Ausgleich eine Notzucht zu konstruieren, war wegen der Fakten zum Scheitern verurteilt. Levy hatte auf einem Hof in der Nähe von Jever einer jungen Magd nachdrücklich Avancen gemacht. Die hatte sich den Bauersleuten anvertraut, die dann den Juden Levy denunzierten. Selbst für die außerhalb des Gesetzes stehende Gestapo war das eine Bagatelle, sie überließ ihren anfänglichen Schutzhäftling nach einigen Wochen der ordentlichen Justiz. Levy bekam im Jeverschen Amtsgericht im März 1935 wegen „tätlicher Beleidigung“ (§ 185) 5 Monate Gefängnis. Von einem milden Richter – sein Name war Anton Cropp – , wie manche behaupten, kann man nicht sprechen. Wegen einer Sache, die damals bei einem Nichtjuden mit Sicherheit erst gar nicht zur Anzeige gebracht worden wäre, verbrachte Levy 16 Monate hinter Gittern. Und die verfolgungsspezifische Vorstrafe war die Ursache für die spätere Verschleppung als “vorbestrafter Jude” in das KZ Sachsenhausen. Sein Verteidiger war der aus Jever stammende Oldenburger Jurist Ernst Löwenstein, ein Absolvent des Mariengymnasiums.

Eigentümlich auf Fritz Levy fixiert blieb das JW auch in der Nachkriegszeit. Schriftleiter Friedrich Lange war 1945 von den Briten aus dem Verkehr gezogen worden; das Blatt, das erst im Herbst 1949 wegen seiner NS-Belastung wieder erscheinen durfte, stand nun unter der Chefredaktion des Alt-Nazis, vormaligen Wehrmachts-Propagandisten und jetzigen Dönitz-Verehrers Dr. Fritz Blume sen. Die öffentlichen Demütigungen der Vor-Nazi-Zeit und der Nazi-Zeit fanden in der postfaschistischen Bundesrepublik ihre Fortsetzungen, als das JW Levy am 28. Februar 1976 nach einem Zimmerbrand mittels eines großen Fotos in Unterhosen bloßstellte und am 9. Juli 1981 zur „Judenfrage von Jever“ erklärte.

Weil der Inhaber handlungsunfähig im Gefängnis saß, wurde der Betrieb im Herbst 1934 an den Schlachter Schünemann verpachtet, der bis dahin als Angestellter bei Levy gearbeitet hatte. Als er Ende Oktober 1935 wieder in Freiheit war, bekam Levy wegen der Vorstrafe keinen Wandergewerbeschein mehr. Er handelte aber weiter mit Vieh und Fleisch und erhielt deshalb zweimal Geldstrafen. Er versuchte, sich und seine Mutter über Wasser zu halten, und nahm auch Gelegenheitsarbeiten an. 1937 verlor er als Jude den Führerschein, manche Fuhrunternehmer brachen die Geschäftsbeziehungen ab. Anfang 1938 bekam er wegen Verstoßes gegen das Lebensmittelgesetz zwei Monate Gefängnis. Es ist nicht bekannt, ob er die Strafe antreten musste.

3: Das KZ Sachsenhausen 1938 und die Auswanderung 1939

Am 15. Juni 1938 drang die Sicherheitspolizei in Levys Haus ein. Er wurde Opfer der sog. Juni-Aktion der übergeordneten „Aktion Arbeitsscheu-Reich“, die Reinhard Heydrich, Chef der Sicherheitspolizei, befohlen hatte. Sie betraf nichtsesshafte sog. Asoziale, also z.B. sog. Zigeuner, sowie – auf persönlichen Wunsch Hitlers – auch alle vorbestraften Juden, insgesamt über 10.000 Menschen, darunter 2.300 Juden. Die Sicherheitspolizei verschleppte Levy über das Gerichtsgefängnis Jever und das Polizeigefängnis Wilhelmshaven in das KZ Sachsenhausen in Oranienburg bei Berlin. Die „Juni-Aktion“ markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der NS-Politik, jetzt nämlich mit körperlicher Gewalt Auswanderungsdruck auszuüben.

Über die sechs Monate im KZ Sachsenhausen hat Levy sich nur anekdotisch in einer Handvoll Flugblätter geäußert. Es hat ihn auch niemals jemand systematisch befragt. Er erwähnt stundenlange Strafappelle und Sandschippen und dass es klug gewesen sei, den von anderen verabscheuten Latrinen-Dienst übernommen zu haben, da sich hier die SS-Wachen nicht blicken ließen. Einmal sei er beim „Wasser organisieren“ negativ aufgefallen. Als beim Abendappell sein Name gerufen wurde, sei er nicht zur Bestrafung vorgetreten, da die SS-Wache nicht alle Häftlinge kannte und ohnehin aus verschiedenen Gründen manchmal jemand nicht anwesend waren. Ein Namensvetter aus Hannover aber hätte sich dann gemeldet und eine Stunde am Zaun strammstehen müssen. Anschließend habe es Streit in der Baracke gegeben. Er sei er vom Schießstand, wo SS-Sadisten Häftlinge zu sog. Bärentänzen zwangen und sie dann erschossen, lebend zurückgekommen. Die Berichte anderer Häftlinge der „Juni-Aktion“ im KZ Sachsenhausen zeichnen ebenfalls den Terror der SS-Bewacher und der als Kapos eingesetzten, häufig gewalttätigen „arischen Berufsverbrecher“. Als „Juden-Asis“ waren die Juden unterste Stufe in der Häftlingshierarchie. Der bärenstarke Levy hat Sachsenhausen zumindest physisch überstanden, andere nicht.

Am 11. November 1938 verschleppten die Nationalsozialisten während der Novemberpogrome alle männlichen Juden Norddeutschlands in das KZ Sachsenhausen. Hier stieß Levy auf 16 Juden auch aus seiner Heimatstadt. Wie sie kam er nur gegen die Zusicherung der sofortigen Auswanderung und absolutes Redeverbot über das Erlittene frei. Während des Pogroms war seine Mutter zeitweise in das Gerichtsgefängnis verbracht worden, im Haus hatte die SA Fensterscheiben eingeworfen und massiv geplündert. Als Levy am 17. Dez. 1938 wieder in Jever eintraf, wurden alle jüdischen Geschäfte geschlossen und die Vermögen bis auf Reste vom Staat konfisziert. Goldschmuck und Wertsachen waren bei einer Sammelstelle der Gestapo in Bremen abzugeben, was Levy Anfang 1939 erledigte. Vorhandener Haus- und Grundbesitz gelangte per Zwangsverkauf in „arische Hände“.

Die fünf Monate dauernden Auswanderungsbemühungen Levys sind über die „Judenpolizei-Akte“ des Bürgermeister Folkerts, die erst im Jahre 2012 auf dem Dachboden des Rathauses aufgefunden wurde, gut dokumentiert. Levy war vom Reichskriminalpolizeiamt in Berlin ursprünglich die Frist zum 8. März 1939 gestellt worden, ansonsten würden er und seine Mutter lebenslang ins KZ kommen. Das Amt überwachte über die Dienststelle Wilhelmshaven streng die Einhaltung der Auflagen. Levy hatte sich täglich auf der Polizei in Jever zu melden und bei den zur Anbahnung der Auswanderung nötigen Reisen in Städte wie Köln, Gelsenkirchen, Bremen oder Berlin dort ebenfalls.

Das verfolgungsspezifische Vorstrafenregister ließ keine Chance, irgendwo aufgenommen zu werden. Deshalb bekam Levy jetzt ein reines Führungszeugnis ausgestellt. Das ursprüngliche Ziel Dominikanische Republik ließ sich mangels geldlicher Mittel nicht realisieren. Er versuchte dann über eine Scheinheirat mit einer Jüdin aus Tilsit auf ein britisches Palästina-Zertifikat zu kommen. Dafür ging er über ein Vermittlungsbüro in Berlin eine Verlobung ein. Die für eine Emigration nach Palästina vor den britischen Behörden nachzuweisenden landwirtschaftlichen Tätigkeiten bestätigte ihm die jeversche Polizei gerne. Auch das zerschlug sich.

Berlin erhöhte den Druck und verlängerte die Frist unter scharfen Drohungen um zwei Monate. Bürgermeister Folkerts, der Levy vor Ort überwachte, am 3. April 1939: „ Ich bin bestrebt, L. so schnell wie möglich loszuwerden.“ Er war übrigens ein Klassenkamerad am Mariengymnasium gewesen. Um an das für eine Auswanderung notwendige Geld zu kommen, wurde das Haus überstürzt am 30. März 1939 verkauft. Der Käufer, ein Taxiunternehmer, behauptete in dem Rückerstattungsverfahren nach dem Krieg, er habe Levy unter Umgehung der Devisenbestimmungen 2.000,– RM in bar gegeben, die im Kaufpreis nicht aufgetaucht seien und die Levy das Leben gerettet hätten. Levy dagegen sprach von 1.000,– DM Schmiergeld, um seine Mutter zu bewegen, dass gerade dieser Interessent das Haus bekäme, und behauptete, die jüdischen Hilfsstellen hätten gerne ersatzweise das Reisegeld bezahlt. Fakt ist, dass ohne den Zwangsverkauf die Emigration nicht möglich gewesen wäre.

4: Als Emigrant in Shanghai und San Francisco 1939 – 1950

Schließlich bestieg Levy am 11. Mai 1939 den Frühzug auf dem Bahnhof Jever und trat zwei Tage später in Hamburg auf dem Lloyd-Dampfer „Oder“ die vierwöchige Fahrt nach Shanghai an. Die Mutter hatte aus Altersgründen keine Chance, Deutschland zu verlassen.

Shanghai, die Millionenstadt auf dem chinesischen Festland, war damals von den Japanern okkupiert und Ende der 30er Jahre der letzte Ort auf der ganzen Welt, der jüdische und politische Flüchtlinge ohne Visum aufnahm. Fast alle anderen Staaten wie die USA oder Großbritannien hatten hohe Hürden aufgestellt, die die von den Nazis ausgeplünderten Juden nur selten schafften. Die Hafenstadt wird deshalb auch das „Exil der Armen“ genannt. Es war ein Ort voller unbekannter Größen, von fremden Kulturen, fremden Sprachen, Religionen und Gebräuchen und deshalb ohne wirkliche Perspektiven, dort Fuß zu fassen. Man unternahm zunächst alles andere, bevor man sich notgedrungen doch auf Shanghai einließ. Levy erlangte durch Reisen nach Berlin, Bremen und Leipzig mit der Unterstützung einer jüdischen Organisation schließlich, wahrscheinlich durch Zahlung eines Schwarzgeldzuschlags, eines der seltenen und teuren Tickets. Die Passage kostete mit Bordgeld etwa 3.200,– RM. 3.600,– RM gingen als „Reichsfluchtsteuer“ an den Staat. Nur 10,– RM durften mitgenommen werden.

In Shanghai bekam Levy von einer Hilfsorganisation zunächst 100,– US-$ Überbrückung. Hier lebte er neun Jahre. Er arbeitete als Fahrradkurier, seine Adresse war in der belebten Tung Changchi Lu, die auch East Seward Road hieß. Die Gegend wurde damals wegen der vielen Emigranten aus Österreich auch „Little Vienna“ genannt. Zunächst lebten die Geflüchteten, obschon auf wenige Ortsteile konzentriert, nicht in einem Ghetto. 1943 aber zwängten die nach Pearl Harbour mit Deutschland kriegsverbündeten Japaner die ca. 20.000 Flüchtlinge zu den 100.000 chinesischen Einwohnern des z.T. kriegszerstörten Stadtteils Hongkou. Das zerschlug viele der aufgebauten beruflichen Existenzen und führte zu engsten und hygienisch gefährlichen Verhältnissen, aber nicht zu wirklichen sozialen Konflikten mit den ansässigen Chinesen. Hilfsorganisationen sorgten für Verpflegung. Das Ansinnen der Nazis, die Juden ihres Machtbereichs umzubringen, erfüllten die japanischen Besatzer nicht. Über Shanghai hat sich Levy trotz der Ghetto-Zeit immer positiv geäußert. Der chinesische Lebensstil hat ihm offenbar zugesagt.

Der Weltkrieg war in Ostasien erst im September 1945 beendet. Die USA traten als Schutzmacht die Nachfolge Japans an. Der „Wartesaal zwischen den Kontinenten“ begann sich aufzulösen. Listen von Überlebenden der NS-Gewaltherrschaft erschienen.

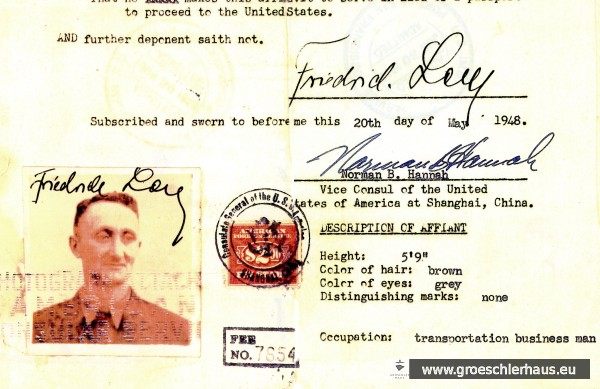

Mitte Oktober 1947 bekam Levy von der International Refugee Organization (IRO), die sich um die Zurückführung der Displaced Persons in Shanghai kümmerte, die Anerkennung als Flüchtling und einen Passersatz. Wie viele andere „Shanghaianer“, wie sie sich später selbst nannten, wollte er in die USA emigrieren, die aber ihre Abschottung gegen Juden weiterführte. Erst ein halbes Jahr später bekam er das Visum ausgestellt. Über eine Einreisequote für deutsche DPs kam Levy am 30. Juni 1948 im Hafen von San Francisco an. Die Pazifikpassage, aber nicht Fracht und Spesen, bezahlte die Hilfsorganisation.

Levy beantwortete 1953 die Frage der Entschädigungsbehörde in Oldenburg, warum er nicht sofort von Shanghai nach Niedersachsen zurückgekehrt sei: „Ich befand mich in einem durch die Verfolgung während der Nazizeit hervorgerufenen Zustand schwerer seelischer Depression, der es mir unmöglich machte, sofort nach dem Ort meiner Verfolgung zurückzukehren.“ 1947 hatte er von Shanghai aus bei seinem Vetter Iwan Levy in den Niederlanden nachgefragt, wie dieser über eine Rückkehr nach Deutschland denke. Der lehnte das sehr deutlich mit dem Hinweis auf die dort lebenden Mittäter des Holocaust ab und gab ihm die Adresse eines Verwandten in Chicago, um eine Erlaubnis für die USA zu erhalten.

In San Francisco arbeitete Levy als Gebäudereiniger einer Greyhound Busstation bei der Hauptverkehrsstraße Marketstreet und als Fahrer für Lastkraftwagen der US-Army. 1949 meldete er, unterstützt durch die jüdische Flüchtlingsorganisation HIAS (Hebrew Immigration Aid Society), beim Wiedergutmachungsamt des Landgerichts Oldenburg seinen Rückführungsanspruch auf das zwangsverkaufte Grundstück in Jever an. Im September 1950 kaufte er für 780,– $ American Express Traveler Schecks, bestieg ein Flugzeug nach New York, fuhr mit dem Dampfer „Volendam“ der Holland-Amerika-Linie bis Rotterdam und dann mit dem Zug nach Jever. Am 22. November 1950 war die unfreiwillige Weltumrundung abgeschlossen. Die selbst bezahlten Reisekosten lagen bei 2.000,– DM, ein deutsches Jahreseinkommen damals. Am 9. Dezember 1950 erhielt Levy beim Arbeitsamt Jever die Meldekarte zur Auszahlung der Arbeitslosenunterstützung.

5: Rückkehr nach Jever 1950 und die Jahre bis zum Tod

Als Levy zurückkam, fand in Jever gerade der Prozess gegen die Täter des Pogroms von 1938 statt, das mit sehr milden Urteilen endete. In den Kasernen des Flugplatzes Upjever warteten 1.500 jüdische Holocaust-Überlebende des aufgelösten KZ Bergen-Belsen auf ein aufnahmebereites Land. Sie protestierten vor dem jeverschen Kino gegen die Aufführung des neuen Spielfilms des NS-Propaganda-Regisseurs Veit Harlan („Jud Süß“), während die Bevölkerung an der Kasse Schlange stand. Diese suchte Ablenkung von den eigenen Verlusten, sei es der Kriegstod von nahen Angehörigen oder die Vertreibung aus den Ostgebieten. Wegen der sehr vielen Flüchtlinge, die meist aus Schlesien stammten, herrschte große Wohnungsnot und strenge Wohnraumbewirtschaftung.

Bei den Landtagswahlen von April 1951 machten 22,1 Prozent der Wähler die Sozialistische Reichspartei (SRP) zur zweitstärksten politischen Kraft im Amt Jever. Sie wurde kurz darauf als NSDAP-Nachfolgepartei verboten. Levy stieß auf die galoppierende Verdrängung der Verbrechen des Nationalsozialismus, auf das Comeback der alten Kräfte, die in Politik, Verwaltung, Schulen und Medien usw. so auftraten, als sei nichts gewesen, und auf ein allgemeines Klima, das der persönliche Verlust und nicht die Fragen nach den Ursachen oder der eigenen Verstrickung dominerte.

Als etwas später dann das Wirtschaftswunder erblühte, befand sich der alte Wein endgültig in den neuen Schläuchen der Bundesrepublik. Das „Straffreiheitsgesetz“ und der Antikommunismus des Adenauer-Staats führten ehemalige Nazis zu Schlüsselstellungen im beruflichen und öffentlichen Leben. Der Schulungsleiter der NSDAP-Ortgruppe Schortens, Bernhard Schönbohm, war bereits 1952 Rektor der neugebauten Hauptschule und später kulturpolitischer Autor der Ortszeitung. Bürgermeister Martin Folkerts, ein „alter Kämpfer“ der NSDAP, wirkte bis zu seinem Tod als Vorsitzender des Jeverländischen Altertums- und Heimatvereins. In Wiedergutmachungsverfahren, auf Ämtern und Kanzleien hatten häufig dieselben Personen die einstigen Verhältnisse der Antragssteller zu prüfen und zu beurkunden, die vordem an ihrer Verfolgung beteiligt waren.

Levy schrieb 1961: „1950 kam ich zurück, um meine Nichten zu suchen. Aber Lore Grünberg war gerade von Bergedorf bei Hamburg nach Übersee ausgewandert. Mein Schock war unvorstellbar. Die andere Nichte Gerda wohnt in England und wir trafen uns erst 1957 in Jever. Alle meine anderen Blutsverwandten einschließlich meiner Mutter fanden den Nazitod, …. Es war ein Schock.“

Levys Mutter wurde im März 1940, wie die anderen Juden der Stadt auch, mit ganz kurzer Fristsetzung vertrieben. Vom Altersheim der jüdischen Gemeinde Bremen kam sie 1942 in das KZ Theresienstadt. 1943 wurde sie von dort zur Mordstätte Maly Trostenez bei Minsk deportiert. Die Schwester Helene und ihr Ehemann Paul Grüneberg starben 1944 im KZ Stutthof, nachdem sie das Ghetto von Riga überstanden hatten. Ihre Tochter Lore überlebte diese Lager, ging 1950 nach Argentinien und von dort in die USA, wo sie heute lebt. Levys andere Schwester Johanne und ihr Ehemann Moritz Hoffmann wurden 1943 in Auschwitz ermordet. Ihre Tochter Gerda hatten sie 1938 als Siebenjährige durch einen Kindertransport nach England retten können.

Außer dem einzigen Remigranten Fritz Levy lebten in Jever nach dem Krieg mit Erich Levy (1891 – 1967), Erna Hirche geb. Schiff (1893 – 1959) und Esther von Allen geb. Cohen (1885- 1964) nur noch drei Juden. Ihre eheliche Verbindung mit Nichtjuden hatte in der NS-Zeit als sog. Mischehe gegolten. Das hatte nicht vor Verfolgung und Zwangsarbeit geschützt, aber das Leben erhalten, da die Niederlage der vorgesehenen Ermordung zuvorkam. Bei der geringen Zahl war ein Gemeindeleben vor Ort nicht möglich. Erich Levy und für eine kurze Zeit auch Fritz Levy nahmen an Veranstaltungen der jüdischen Gemeinde Oldenburg teil.

Wie aus einer Notiz von Fritz Levy aus seinem Nachlass hervorgeht, seien die Mitglieder der Gemeinde nicht unbedingt damit einverstanden gewesen, dass er seinen kleinen Sohn Paul-Joseph, der als störend empfunden worden sei, zu Treffen in Oldenburg mitgebracht hatte. In den 1950er Jahren scheint sich Levys religiöse Bindung deutlich abgeschwächt zu haben. Noch Anfang 1936 hatte die Zeitung des Central-Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens einen Leserbrief Levys veröffentlicht. Unter dem Titel „SOS“ beklagte Levy den Rückschnitt der religiösen Erziehung der Jugend in Jever durch die jüdische Gemeinde „wegen der Schwere der Zeit.“ „ […] acht Kinder sind hier, und diese Zahl wäre meiner Ansicht groß genug gewesen, derenthalben eine Chanukka-Feier abzuhalten. Dennoch ist es nicht geschehen. […] Es besteht aber bei allen – und besonders bei den Kindern – das Bedürfnis nach religiösen Feierstunden. […] Gerade religiöse Feiern sind geeignet, die Menschen seelisch aufzurütteln, ihnen den Frieden wiederzugeben und sie den jüdischen Traditionen näherzubringen.“ Die Kritik an der eigenen Synagogengemeinde schließt mit dem „SOS-Ruf an Lehrer, Erzieher und alle kompetenten Stellen, eine Lösung in dieser Richtung anzustreben, […]“. (C.V.-Zeitung vom 6. Febr. 1936)

Nach dem Tod seines entfernten Verwandten Erich Levy 1967 war Fritz Levy der letzte Jude in Jever.

Warum kam er zurück in das Land der Mörder, Hasser und Nutznießer und in eine Stadt ohne Juden, obwohl ihm Iwan Levy eindrücklich davon abgeraten hatte? Der Vetter hatte in den Niederlanden, nicht in Deutschland, inzwischen eine Existenz aufgebaut. Fritz Levy aber war seit 1938 zwölf Jahre heimatlos und ständig auf Durchreise gewesen. Sechs Monate Konzentrationslager, sechs Monate Reisen quer durch Deutschland vor der Auswanderung, neun Jahre Wartesaal Shanghai, zwei Jahre USA, Monate auf Schiffen.

Levy kam vermutlich zurück, weil er Familie und Heimat suchte und sich sehnte, in seinem Haus in Jever die Existenz als Viehhändler wieder aufzunehmen. Die USA boten ihm, er war 50 Jahre und häufig krank, keine Perspektiven. Er war in seiner Hoffnung auf das eigentlich Hoffnungslose ein hoffnungsloser Romantiker.

Die ersten Wochen wohnte er bei der Familie Duden, entfernten und christlichen Verwandten in Heidmühle, die ebenfalls Ermordete zu beklagen hatte. Schließlich kam er als Untermieter mit zunächst nur einem Zimmer im einst elterlichen Haus unter. Die folgenden Jahrzehnte lassen sich grob und stichwortartig in drei Abschnitte teilen:

1: 1950 – 1962 : Im Mittelpunkt steht der Kampf um die Wiedererlangung des Hauses, um die Wiedergutmachungzahlungen und um den Aufbau der Existenz. Das Grundstück kommt erst 1958 in die tatsächliche Verfügung. Der Wiederaufbau der Existenz als Viehhändler scheitert schlussendlich trotz zeitweise akzeptabler Phasen auf der Basis alter Geschäftbeziehungen. Ein großes Problem dabei ist die Wohnraumbewirtschaftung, die Umwandlung von Wohn- in Gewerberaum an strengste Auflagen knüpfte. Die Ehe mit Erna Steenker wird bereits nach einem Jahr geschieden. Der vom Jugendamt von der Mutter getrennte, gemeinsame Sohn Paul-Joseph stirbt im Alter von einem Jahr im Kinderheim „Tante Olga“ in Dangast. Levy führt Prozesse ohne Ende, vor allem gegen die ihn diskriminierenden Behörden. Er verzeichnet Erfolge, aber alles dauert und kostet Kraft. Später klagt er in einem Flugblatt: “Zu Tode gesiegt.” 1957 verteilt er die ersten Flugblätter über seine Nachkriegserfahrungen. 1961 erscheint seine „Chronik eines Heimkehrers“, die in zusammenhängender Darstellung die Anfeindungen darstellt.

2: 1963 – 1970 : Eine zunehmende Ermattung und Erkrankung wird deutlich, er leidet unter schweren Depressionen und liegt jahrelang im Bett. Dann findet er wieder Energie und dreht den Spieß um. Er steht auf und wehrt sich mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln.

3: 1971 – 1982: Levy verfasst erneut und diesmal fast täglich viele Flugschriften, wird zum Stein des Anstoßes, in den Spalten des Jeverschen Wochenblatts für fast vogelfrei erklärt (vgl. die Beispiele oben im Text) und zum Unterstützer der inzwischen die Ideen der sog. 68er rezipierenden, aufmüpfigen Jugend der Stadt. Mehrfach wird er überfallen, er verliert dabei ein Auge, sein Haus wird mit NS-Zeichen beschmiert. Am 27. September 1981 wählen Bürgerinnen und Bürger den Einzelkandidaten Levy mit 553 Stimmen in den Stadtrat, Jever und er kommen zu internationaler Berühmtheit. Im Herbst 1982 erlahmen die Kräfte, Levy tötet sich selbst.

Schreiben, abtippen lassen, vervielfältigen, verteilen – das war bis auf wenige, ungewollt stille Monate vor seinem Tod von 1971 ab sein Leben. Fritz Levy war der erste Blogger Frieslands. Er gestaltete beharrlich eine radikal subjektive Gegenöffentlichkeit zur Ortszeitung und zur öffentlichen Meinung der „ordentlichen Bürger“. „Wer schreibt, der bleibt.“

Er wurde zu dem, was er noch heute gemeint wird zu sein: Kauz, Spinner, Kleinkrimineller, heilsame Zumutung, originaler Denker, Sozialrevolutionär, lebendes Mahnmal der Naziverbrechen, Opfer einer antisemitischen und verspießten Kleinstadt, lesenswerter Schriftsteller, bemitleidenswerter Mensch – je nach Sichtweise.

Niemand kommt heute beim Thema Fritz Levy an den Verwüstungen vorbei, die der Nationalsozialismus und die bleiernen Jahrzehnte der Verdrängung dieser unfassbaren Schuld angerichtet haben. Wir spüren, wie die postfaschistische Nachkriegszeit in Jever Phantasie und individuelle Freiheit strangulierte, und erleben, wie langsam und schießlich der Widerstand die alten Seilschaften besiegte. “The times they are a-changing” sang Bob Dylan bereits 1963. Jever brauchte länger.

Fritz Levy ist in meiner Auffassung ein Opfer, das in der Endabrechnung gewonnen hat. Die letzten fünf Jahre seines Lebens waren sein Triumph. Eine antiautoritäre und bereits damals “grün“ angehauchte Generation nahm Levy, die angebliche „Judenfrage von Jever“ resp. „Schande unserer Stadt“ (zit. aus dem Jeverschen Wochenblatt), in ihrer Mitte auf. Levy machte sich durch seine Kandidatur für den Stadtrat und den Wahlgewinn vom Objekt der Obrigkeit zum Gestalter, zum Subjekt seiner selbst. Die Weltpresse, nicht nur die eigenen Flugblätter, berichteten jetzt über Jevers Normierungswahn und seinen mehr als latenten Antisemitismus. Als Einzelkämpfer hatte sich Fritz Levy seit 1950 beharrlich in die Geschichte seiner Stadt hineingekämpft, aber erst, als er alt und erschöpft war, loyale Mitstreiter gefunden. Ausgerechnet ein Jude musste den Kindern der Täter den Weg zur Bewältigung der tiefbraunen, gewaltätigen NS-Zeit ihres nach außen hin so sauberen Wohnorts weisen!

Ein Dokumentarspielfilm, drei Romane von zwei Autoren, Kurzgeschichten, Gedichte, Rock-Songs, Rundfunk-, TV- und viele Zeitungsbeiträge, die Veranstaltung „Das Fritz-Levy-Kaleidoskop“ (2015), etliche weitere seitdem, die Initiative von Ariane & Jan seit 2021, Flugblattsammlungen in vielen jeverschen Haushalten. Und: Die auch 40 Jahre nach dem Suizid unweigerlich geschehenden, anekdotengespickten Gespräche mit jedem, der ihn kannte oder nur von ihm gehört hatte, zeigen: „Fritz lebt!“. Eine Parole, die direkt nach seinem Tod auf jeversche Hauswände gesprüht worden war.

Der bayrische Filmemacher Herbert Achternbusch lässt in seinem avantgardistischen Heimatfilm „Der Komantsche“ (1979) die querköpfige Hauptfigur anmerken: „Diese Gegend hat mich kaputt gemacht, und ich bleibe solange, bis man ihr das anmerkt.“ Fritz Levy hat den Ort seiner Herkunft so umgestaltet, dass er hier posthum ein Zuhause besitzt. Er hat seinen Widersachern ein Schnippchen geschlagen: der Triumph des Fritz Levy.

Nachtrag, September 2022

Unglaublich, aber wahr: Seit 40 Jahren auf dem Friedhof liegend, spaltet Friedrich „Fritz“ Levy auch heute noch Teile der Einwohnerschaft in „Befürworter“ und „Gegner“ so, als ob er noch unter uns wäre. Der Anlass ist die Idee, eine Straße oder einen Platz nach diesem „letzten Juden Jevers“ zu benennen, was eine Form von öffentlicher Ehrung darstellt. Die Befürworter sehen eine herausragende Gesamt-Lebensleistung Levys trotz schlechtester Bedingungen, nennen insbesondere seinen Einsatz gegen das Vergessen des NS-Unrechts und für ein Jugendzentrum und halten seinen Namen außerdem für geeignet, an die Tradition jeverscher Viehhändler unabhängig ihrer Religionszugehörigkeit zu erinnern. Die Gegner sehen Levy als im Grunde nicht ehrungswürdig an. Sie fokussieren sich dabei auf die letzten Lebensjahre eines alternden und kranken Mannes, nennen seine aufbrausende Persönlichkeit, die in der Tat manchmal selbst seine Freunde ratlos zurückgelassen hat, und halten Initiativen, die das geschichtspolitische Wirken und Nachwirken von Levy würdigen, für einen unangemessenen Personenkult.

In diesem Zusammenhang tauchen erneut Behauptungen auf, die bereits vor Jahrzehnten haltlos waren.

1: „Die Jugendlichen haben Levy 1980 zur Kandidatur für den Stadtrat gedrängt, im Altersheim für ihn Stimmung gemacht und ihn auch gewählt.“ Dass Levy 1981 mit 553 Stimmen in den Stadtrat kam, hat gleich mehrere Gründe: Während die Jugendlichen der Jugendzentrums-Szene häufig noch gar nicht wahlberechtigt waren, kannten die Bewohner des Bezirks Altenheim – hier gab es eine Wahlstimmenhäufung – ihn persönlich. Er kam dort mit den vorgeschriebenen Formularen der Unterstützungsunterschriften vorbei – klassische Wahlwerbung. Die Unterstützungsunterschriften für die geplante, aber nicht erfolgte Landtagswahlkandidatur 1982 liegen im Levy-Archiv: Sie stammen überwiegend von Menschen über 60 Jahren. Levy galt quer durch die Altersschichten als jemand, der „gegen die da oben auch mal den Mund“ aufmacht, und eignete sich deshalb als Protestkandidat. In einem seiner Flugblätter äußerte er sich selbst so. Über diesen Zusammenhang sendete N II einen TV-Beitrag (1.10.1981), in dem Passanten in Straßeninterviews Levy einen „neuen Wind“ im Stadtrat zutrauten. Ausschlaggebend aber war das neue kommunale Wahlverfahren: Es ließ erstmals Stimmensplittung zu. Deshalb hat der Einzelbewerber Levy immer mal wieder ein „Protestkreuz“ quer durch die Wahlbezirke bekommen, wie bereits der Journalist Helmut Burlager im Jeverschen Wochenblatt vom 30.9.1981 analysierte. Im Übrigen konnte niemand Levy etwas vorschreiben, bereits 1962 hatte er eine Kandidatur geplant, erkrankte dann aber. Es gab etliche Jugendliche, die ein solches Vorhaben wegen seiner angeschlagenen Gesundheit kritisch sahen.

2: „Die Jugendlichen sind, ohne es gewollt haben, für Levys Selbstmord aus Überforderung mit verantwortlich“. Derartiges aus der Luft zu greifen ist infam. Levy hatte die Zerstörung seiner beruflichen Existenz, das KZ, eine Scheinhinrichtung, schlechte Lebensbedingungen in Shanghai, den Verlust fast aller Familienangehörigen und nach seiner Rückkehr1950 einen zermürbenden Kampf gegen die alten NS-Seilschaften der Stadt in den Knochen. Er wurde dennoch über 81 Jahre alt. Das war für einen Mann seiner Zeit – die Lebenserwartung für Männer lag 1982 bei 70 Jahren, heute bei 79 – ein stattliches Alter. Zwei Brüder von Levy hatten sich ebenfalls aufgehängt – eine schlimme „Familientradition“. Zu vermuten ist, dass gerade die neu gewonnenen Kontakte und die öffentliche Bekanntheit den letzten zwei Jahren seines Lebens einen belebenden Sinn gegeben haben.

3: „Levy hatte eine ablehnende Haltung zu einer Ehrung wie Straßen- oder Platzbenennung“. Diese Behauptung wurde erst jüngst zur Abwehr einer Ehrung konstruiert. Es ist zwar richtig, dass Levy 1978 gegen die Anbringung der Synagogengedenktafel protestiert hatte, weil er solches für „Heuchelei“ hielt (vgl. z.B. Fritzine, S. 43). Seine Ablehnung ist für die historisch-kritische Analyse jedoch nachvollziehbar: Der hausgemachte Nationalsozialismus war zu diesem Zeitpunkt der Stadtgeschichte kaum im Ansatz thematisiert und Levy selbst bis dahin fast der einzige Einwohner Jevers geblieben, der über die Verbrechen nicht das Gras wachsen lassen wollte. Der Stadtpastor hatte diese Tafel gegen Widerstände fast im Alleingang durchsetzen müssen. Levy ärgerte, dass plötzlich öffentliche Gelder für Tafeln bereitgestellt werden sollten, während die Überlebenden Jahrzehnte mit Entschädigungszahlungen hingehalten worden waren und nur klägliche Renten erhielten.

Noch zu Lebzeiten jedoch konnte er in den folgenden vier Jahren bis zu seinem Tod erleben, wie Schüler und Lehrer seiner alten Schule Mariengymnasium begannen, sich in Quellenarbeit mit der tiefbraunen Geschichte Jevers auseinanderzusetzen. Er unterstützte die jungen Leute bei ihren Recherchen als Zeitzeuge und besuchte die entstehenden Ausstellungen. Er ist ein Stammvater der insgesamt – im regionalen Vergleich gesehen – besonders frühen und im Verlauf nachhaltigen Geschichtsarbeit in Jever und bis heute ein ideeller Motor.

Eine emotionale Aussage Levys aus ihrem historischen Kontext zu reißen und dazu zu benutzen, eine Ehrung verhindern zu wollen, konterkariert das Lebensthema Levys, den Antisemitismus aufzuarbeiten und den Opfern öffentlich Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Hinweise zur verwendeten Literatur und zu den Quellen

- Armbrüster, Georg u.a. (Hg): Exil Shanghai 1938 – 1947: Jüdisches Leben in der Emigration- Berlin 2000

- Faludi, Christian (Hg.): Die „Juni-Aktion“ 1938: Eine Dokumentation zur Radikalisierung der Judenverfolgung.- Frankfurt/New York 2013

- Peters, Hartmut: Von der Revolte zur Restauration: Jever zwischen der Novemberrevolution 1918 und dem Beginn der bundesrepublik 1949/51.- In: Ein Blick zurück.- Jever: Mettcker, 1986, S. 90 – 138

- Schriftlicher Nachlass von Friedrich Levy sowie die Sammlungen Friedrich Levy und Juden Jevers, im Archiv H. Peters

- Schularchiv des Mariengymnasiums, Nds. Landesarchiv Oldenburg, Rep. 721, Nr. 132

- Schuljahresberichte des Mariengymnasiums 1912 – 1917, Bibliothek des Mariengymnasiums

- Nds. Landesarchiv Ol, insbes. Dep. 25, Jev Akz. 39/1997 Nr. 311; Best. 145-4 acc. 2/90 Nr. 2; Best. 262-4; Best. 231-3

- U.S. Holocaust Memorial Museum, Washington, D.C.; Nr. 102 / 2338

- Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, Berlin; Restitutionsakten Friedrich und Nanny Levy

- Grundbuchamt, Amtsgericht Jever

- Einwohnermeldeverzeichnis, Stadt Jever

- Schloss-Bibliothek Jever (Zeitungsbände des JW)

Der Text beruht auf dem Vortrag, den der Verfasser am 30. Sept. 2015 in der Aula des Mariengymnasiums Jever im Rahmen der Veranstaltung „Das Fritz-Levy-Kaleidoskop“ hielt. Abschluss des Manuskripts 12. Okt. 2015, Ergänzung im Teil “Der Triumph des Fritz Levy” 3. Januar 2022, Nachtrag 25.9.2022

Der Verfasser bedankt sich herzlich bei Mrs. Lore Buchheim, Florida, für ihre Unterstützung und die Zurverfügungstellung der Personaldokumente von Friedrich Levy.