Hinweis: Die Situation von in sog. „Mischehen“ lebenden Ehepartnern wird außerdem in folgenden Artikeln dagestellt:

- Die jüdische Familie Solmitz aus Schortens-Heidmühle

- Der Apotheker Ulrich Mamlok und die Sonnen-Apotheke in Hohenkirchen

- Der Lebensweg der „arisch verheirateten“ Jüdin Johanne Titz geb. Weinberg und ihres Ehemannes Hermann Titz

Biographische und editorische Bemerkungen

von Hartmut Peters

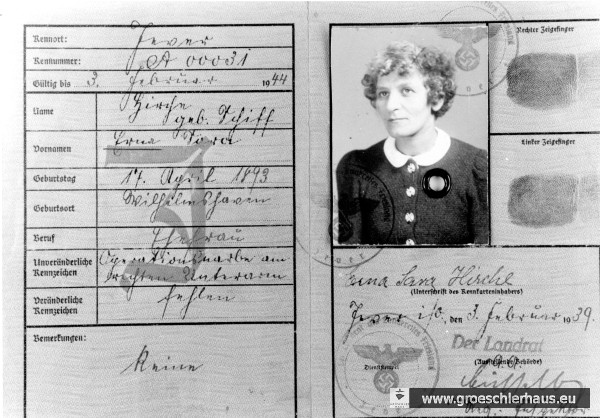

Eva Basnizki geb. Hirche wurde am 15. Juni 1933, rund ein halbes Jahr nach dem Beginn der NS-Herrschaft, als einziges Kind der Jüdin Erna Hirche, geb. Schiff (1893 Wilhelmshaven – 1959 Jever) und des Nichtjuden Adolf Hirche (1901 Bant [Wilhelmshaven] – 1981 Israel) in Jever geboren. Ihre Eltern, die am 10. Mai 1927 in Wilhelmshaven geheiratet hatten, waren im Juni 1932 in die benachbarte Kleinstadt gezogen, weil der Vater hier eine Arbeitsstelle gefunden hatte. Zeitgenossen schilderten der gelernten Elektromechaniker Hirche als eine überragende Tüftlerbegabung („Daniel Düsentrieb Jevers“). Nach der NS-Terminologie galt Eva Basnizki „rassisch“ als „Mischling 1. Grades“ oder auch „Halbjüdin“, da zwei von vier Großelternteilen jüdisch waren.

Sie erwähnt in ihrer Lebensgeschichte der Jahre 1933 bis 1945 mehrfach den jüdischen Teil ihrer Familie, der sie in Hamburg Anfang der 1940er Jahre beschützte, als ihre Mutter im Gefängnis war, während die in Wilhelmshaven lebenden nichtjüdischen Großeltern kaum auftauchen. Das kann an Spannungen liegen, die zwischen der Mutter, die wie ihre eigene Mutter sozialistisch eingestellt war, und dem Schwiegervater bestanden. Ihr eigenes Elternhaus beschrieb Eva Basnizki in Gesprächen als völlig areligiös, erst die NS-Zeit habe zwangsweise den jüdischen Hintergrund bewusst gemacht.

Die Mutter Erna Hirche stammte aus der Kaufmannsfamilie Julius (gest. 1941/42 Hamburg) und Sarah Schiff geb. Cohn (1860 – 1930), die um 1890 aus Gröbzig in Sachsen-Anhalt in die boomende Marinestadt Wilhelmshaven gezogen waren. Ernas ältere Schwester Margaretha (1889 – 1944 Theresienstadt) war mit Gottlieb Magnus (1883 – 1942 Auschwitz) verheiratet. Dieser kam nach Abschluss der Realschule in Hannover 1900 an die Kaiserliche Werft in Wilhelmshaven, absolvierte nach der Lehre die Schiffsbauschule Bremen und war, zurück in Wilhelmshaven, im Ersten Weltkrieg u.a. im Vorstand des Konstruktionsbüros für Torpedos und U-Boote. Das war zu dieser Zeit eine herausragende Position für einen Juden. Trotz aller Verdienste wurde der Marine-Ingenieur im Offiziersrang, der bis fast zum Schluss leitende Positionen bekleidete, aufgrund des „Reichsbürgergesetzes“ zum 1. Januar 1936 aus dem Dienst entfernt.

Zusammen mit der Tochter Antonie, die Ania genannt wurde (1921 – 1942 Auschwitz), zog das Ehepaar Magnus dann im April 1936 nach Hamburg, wo es im Stadtteil Eimsbüttel in der Schäferkampsallee 29 und dann in der Osterstraße 19 wohnte. Eva erwähnt in dem Bericht außerdem die verwitweten Väter Gustav Magnus und Julius Schiff, die ebenfalls dort lebten. Margaretha erkrankte Ende der 1930er Jahre schwer, verbrachte über zwei Jahre im Israelitischen Krankenhaus und wurde dann zu Hause gepflegt. Anfang 1942 wurden die Magnus in eines der sog. Judenhäuser Hamburgs (Bundesstraße 43) zwangsumgesiedelt. Am 11. Juli 1942 folgte dann die Deportation von Gottlieb Magnus und seiner Tochter Antonie nach Auschwitz. Sein Vater Gustav Magnus kam am 19. Juli 1942 nach Theresienstadt und starb dort am 18. März 1943. Die bettlägerige Margaretha Magnus wurde am 23. Juni 1943 vom Judenhaus Beneckestraße 4 aus, dem Altenheim der Jüdischen Gemeinde Hamburg, nach Theresienstadt deportiert, wo sie sie am 15. April 1944 starb.

Die jeversche Zeit von Eva Basnizki war für rund drei Jahre unterbrochen worden, weil ihre Mutter wegen eines schnell gelöschten Brandes in einem leer stehenden Zimmer neben ihrer Wohnung in der Blauen Straße 1 am 14. März 1940, während sie unter Schlaftabletteneinwirkung schlief, verhaftet wurde. Am 17. Sept. 1940 erging die Verurteilung wegen Brandstiftung, die Untersuchungs- und Strafhaft dauerte acht Monate. In großer Gefahr war Erna Hirche auch dadurch, dass die Anklage zunächst außerdem von „Sabotage“ ausging, da im Stock darüber, in der vormaligen Wohnung von Hermann und Änne Gröschler, ein Büro der Flugabwehr lag. Neben Helene Klüsener geb. Schwabe, die ebenfalls mit einem Nichtjuden verheiratet war, war Erna Hirche zu diesem Zeitpunkt die einzige Jüdin der Stadt. Außer den „arisch verheirateten“ Juden waren alle anderen Juden wenige Tage vor dem Brand aus Jever vertrieben worden. Der Verdacht eines antisemitischen Anschlags drängt sich auf.

Wie der Bericht deutlich macht, war die Position der „arisch Verheirateten“ und ihrer Kinder ab dem Beginn der Vernichtungsdeportationen 1941 für die Betroffenen immer schwerer zu durchschauen, da die bestehenden, immer wieder veränderten Richtlinien der exekutiven Organe nicht öffentlich waren, u.a. zwischen Männern und Frauen unterschieden wurde und es regionale Unterschiede und Willkür gab. Als vorbestrafte Jüdin war Erna Hirche besonders gefährdet. In dieser großen Unsicherheit führte Erna Hirche ein durch Verfolgung und Versteck geprägtes Leben voller Angst, kein Familienleben, an verschiedenen Orten wie Hamburg, auf einem Bauernhof bei Quickborn im Hamburger Umkreis und Oldenburg. Eva lebte meist in der Obhut der Hamburger Verwandten und von deren Bekannten. Im Oktober 1943, als die Verwandten deportiert und alle anderen Möglichkeiten unterzutauchen ausgeschöpft waren, mussten Ehefrau und Tochter zurück nach Jever. Adolf Hirche bewohnte seit Januar 1941 den Dachbodenraum über dem „Lichtspielhaus“, wo er als Filmvorführer Arbeit gefunden hatte. Erna Hirche lebte dort unangemeldet und illegal bis zu ihrer offiziellen Anmeldung am 5. Januar 1944. Eva konnte nach monatelangen Unterbrechungen ab Ostern 1944 wieder regelmäßig eine Schule besuchen. Adolf Hirche stand zu Frau und Tochter – auch als er im September 1944 in die Zwangsarbeit nach Lenne/Westfalen verschleppt wurde. Die ihm nahegelegte Scheidung hätte die Deportation der nun nicht mehr „privilegierten“ Jüdin und vermutlich auch der Tochter bedeutet. Dass das die Ermordung war, war inzwischen bekannt.

Anfang 1945 griff die Gestapo dann in bestehende „Mischehen“ ein und ließ den jüdischenTeil zum „Arbeitseinsatz“ nach Theresienstadt deportieren. Hiervon war auch Erna Hirche betroffen, die aber in der Folge eines Selbstmordversuchs, wie der Bericht darstellt, dem Transport entging. Die Massenmörder des Reichssicherheitshauptamts konnten diese Aktion wegen des Kriegsendes nicht mehr reichsweit abschließen, wie auch die für später vorgesehene Ermordung der Mischlinge Planung blieb. Die Gestapo in Wilhelmshaven erhielt am 23. Februar 1945 vom Bürgermeister der Stadt Jever eine angeforderte Liste „der in der Stadt Jever ansässigen jüdischen Mischlinge I. und II. Grades“, insgesamt 23 Personen. Unter den sechs „Mischlingen I. Grades“ befand sich auch „Eva Hirche, Alter Markt 16.“

Als am 6. Mai 1945 Soldaten der 1. Polnischen Panzerdivision – als Teil der britischen Armee – Jever besetzten, war die damals fast Zwölfjährige, wie sie schreibt, zum ersten Mal in ihrem Leben frei. Unmittelbar nach der Befreiung spielte Adolf Hirche als NS-Verfolgter kurze Zeit eine Rolle in der von den Alliierten wieder aufgebauten Lokalpolitik. Nach einer Zeit konnte die Familie aus dem Verschlag auf dem Kinoboden in die Schlosserstraße 12 umziehen. Das Ehepaar wurde in der Zeit der Entnazifierung häufig um das Ausstellen sogenannter Persilscheine gebeten, hielt sich hierbei aber, anders als z. B. Pastor Dr. Christel-Matthias Schröder, stark zurück. Erna Hirche war 1948 Mitglied der jüdischen Gemeinde Oldenburg, die im Wesentlichen aus Überlebenden des Holocaust von Oldenburg Stadt und Land bestand. 1950 sagte sie als eine der wenigen Belastungszeugen im jeverschen Synagogenbrand-Prozess aus.

Nach langjährigen Bemühungen um eine Revision des Urteils von 1940 kam es erst 1955 zu einem Wiederaufnahmeverfahren durch die Strafkammer des Landgerichts Oldenburg im Gerichtsgebäude von Jever, das mit einem Freispruch mangels Beweise endete. Eine Tatortbesichtigung hatte 1940 gar nicht stattgefunden und Erna Hirche war allein auf der Basis der Aussagen möglichweise antisemitischer Zeugen verurteilt worden. Der Brand hätte auch durch das geöffnete Fensteroberlicht des im Erdgeschoss gelegenen Zimmers gelegt werden können. Eine Entschädigung für die erlittene Haft war laut § 1 des Entschädigungsgesetzes aber nur bei erwiesener Unschuld möglich. Angesichts einer neuen Rechtslage erstritt Erna Hirche nach erneutem, kräftezehrendem Kampf mit den Behörden kurz vor ihrem Tod eine kleine Gesundheitsschadensrente. Die sensible und kunstsinnige Frau wurde durch die NS-Verfolgung zunehmend psychisch krank und litt unter Angstzuständen, die sie mit Schlaftabletten zu bekämpfen versuchte. Die Lebensumstände, die ständige Sorge um die Tochter und die Ermordung der Verwandten zerrütteten ihre Nerven. Das Leben in der Enge des mit alten Nazis durchsetzten und restaurativen Jever der 1950er Jahre und die so lange vergeblichen Bemühungen der angeblichen Brandstifterin um Rehabilitierung verschlimmerten die Leiden. 1959 starb sie und wurde auf dem jüdischen Friedhof Schortens-Heidmühle neben ihrer Mutter begraben. Die jeversche fama erinnerte sich ihrer noch 25 Jahre später in selbst entlastender Umkehr der Ursachen als eine unheimliche Frau, fast Hexe, die häufig laut Klavier spielte und vor der die Kinder manchmal Angst gehabt hätten.

Nach der Befreiung 1945 besuchte Eva eine Zeit das Mariengymnasium Jever. Sie hatte sich aber, bedingt durch die Lebensumstände der Nazi-Zeit, eine TBC-Erkrankung zugezogen, die längere Sanatoriumsaufenthalte, u.a. in der Schweiz, nötig machten. In Deutschland sah sie aufgrund der Verfolgungserfahrungen für sich keine Zukunft und ging 1955 über die Schweiz und England nach Israel. Zwischenzeitlich holte sie ihren Schulabschluss an einem College in Belgien nach und studierte auch kurz an der Universität Cambridge. Am 15. Januar 1957 heiratete sie in Brüssel Georges Basnizki (1928 Pirmasens – 2013 Israel), der in einem katholischen Kinderheim versteckt überlebt hatte. In Israel baute sie sich nach diesen Wanderjahren zusammen mit ihrem Ehemann eine Existenz in Beit Nakofa, einem Moshav zwischen Jerusalem und Tel Aviv, auf. Sie arbeitete als Sekretärin in einem Sanatorium für Holocaust-Überlebende, als freie Journalistin und Übersetzerin und trat mit Erzählungen und als Lyrikerin in der deutschsprachigen Jerusalemer Schriftstellergruppe „Lyris“ in Erscheinung. Ihre Eltern, insbesondere die Mutter, wollten Deutschland nicht verlassen. Nach dem Tod seiner Frau im Juni 1959 zog Adolf Hirche nach Israel nach, wo er u.a. für das Fernsehen arbeitete und Mikrophonanlagen in Gerichtssälen, u.a. beim Eichmann-Prozess 1961, installierte.

Eva Basnizki besuchte 1987 auf Initiative des Projekts „Juden besuchen Jever“ und 1997 aufgrund ihrer Freundschaften zu den jeverschen Familien Andrae und Naujoks ihre Geburtsstadt. 1997 schilderte sie für den Dokumentarflm „Aufrüstung, Krieg und Befreiung in Wilhelmshaven und Jever“ den Moment ihrer Befreiung in Jever 1945. Als Antje C. Naujoks sie im Mai 1986 in Beit Nekofa interviewte, ergänzte sie die Schilderung des Novemberpogroms von 1938: „Mein Vater war über das Geschehene derart aufgebracht, dass er die evangelische Kirche anzünden wollte. Meine Mutter konnte ihn nur mit Mühe zurückhalten.“ Nach dem Tod des Ehemanns Georges 2013 lebte Eva Basnizki bei einer zunehmenden Erkrankung weiter in ihrem Haus im Moshaw Beit Nekofa bei Jerusalem. Sie starb am 5. Januar 2016, ihr Grab befindet sich auf dem dortigen Friedhof.

Eva Basnizki verfasste den Bericht im Jahre 1982, also etwa 40 Jahre nach den geschilderten Ereignissen, was Sachirrtümer erklärt. Der Text ist bis auf die Korrektur offensichtlicher Fehler und den Einbau in den Textablauf der Anmerkungen sowie weniger, später von der Autorin angefügter Ergänzungen unverändert. Der originale Titel heißt „Teils-Lebensgeschichte (1933 – 1945)“. Die Autorin hat das Typoskript bereits 1983 dem Schüler-Lehrer-Projekt „Juden besuchen Jever“ zur Verfügung gestellt. Auszüge wurden in der Dokumentation „Verbannte Bürger: Die Juden aus Jever.- Jever 1984, S. 128 f.“ publiziert.

Quellen

- Nds. Landesarchiv Oldenburg Dep 25 Jev Akz. 39/1997 Nr. 311

- Naujoks, Antje: Protokoll der Gesprächs mit Eva Basnizki vom Mai 1986, Beit Nakofa, Israel (Archiv H. Peters)

- Murken, Theodor: OWD v. Nordeck dankte Gottlieb Magnus vergebens: Nichte des U-Boot-Ingenieurs besuchte jetzt Wilhelmshaven.- Wilhelmshavener Zeitung, 7. Mai 1983, S. 33 f. (Heimat am Meer 9/83)

- Stolpersteine in Hamburg: www.stolpersteine-hamburg.de (Familie Magnus)

- Archiv H. Peters

———————-

Eva Basnizki: Teils-Lebensgeschichte (1933 – 1945)

15.6.1933 in Jever geboren. Meine Eltern waren kurz davor nach Jever gesiedelt, da mein Vater dort Arbeit bekommen hatte. Beide Eltern waren gebürtige Wilhelmshavener. Die Großeltern waren in der Gründerzeit nach Wilhelmshaven eingewandert, um sich dort eine neue Existenz und ein neues Leben aufzubauen.

Meine frühe Kindheit war immer mit viel Aufregung verbunden. Wir mussten – wegen der zunehmenden Feindseligkeit den Juden gegenüber – mehrmals umziehen. Erst Schützenstraße, dann Schillerstraße und dann Blaue Straße 1. (Das Haus steht nicht mehr). Meine Erinnerungen an die Blaue Straße sind besonders schwer, da meine Mutter und ich dauernd den antisemitischen Belästigungen der Nachbarschaft ausgesetzt waren, welche bei mir auch manchmal in Prügel ausarteten. Ich weiß noch, als Vier- bis Fünfjährige so verängstigt gewesen zu sein, dass ich mich allein nicht mehr auf die Straße wagte. Es gab auch nette Nachbarn, die uns noch wie Menschen behandelten. Der ewigen Drohungen der Nazis wegen mussten sie sich aber bald zurückhalten. Über uns wohnte die jüdische Familie Gröschler. Der Vater wurde in der Kristallnacht verhaftet und ist auch, so wie wir später hörten, nicht mehr zurückgekommen. Die Frau und ihre zwei Töchter verschwanden bald darauf aus der Wohnung, und es soll ihnen angeblich noch gelungen sein, über Holland nach England zu fliehen. [Hermann Gröschler, geb. 1880, kam am 24.11.1938 aus dem KZ Sachsenhausen zurück und wanderte Anfang 1939 mit seiner Frau Änne geb. Steinfeld, geb. 1888, in die Niederlande aus. Er kam 1944 im KZ Bergen-Belsen um; seine Frau gelangte 1944 über einen Austausch nach Palästina, sie starb 1982 in Groningen; die Tochter Gertrud, 1917 – 2000, emigrierte 1936 nach England; die Tochter Käthe,1915 – 2002, überlebte versteckt in Groningen; vgl. hierzu Erinnerungen Änne Gröschler]

Die Kristallnacht werde ich wohl kaum vergessen. Gegenüber von uns brannte die Synagoge lichterloh, uniformierte S.A.-Horden tobten in den Straßen und in der Wohnung über uns warf man bündelweise Wäsche und Silber aus den Fenstern in einen Lastwagen. Gegen morgen wurde auch meine Mutter verhaftet. Eine Nachbarin hatte die Gestapo daran erinnert, dass sie noch eine „Judenziege“ vergessen hätten. („Judenziege“ und „Judenbrut“ waren die Allgemeinbezeichnungen, mit denen man meine Mutter und mich in jenen Tagen oft „ansprach“.) Sie wurde aber bald wieder freigelassen. Um mir das Leben etwas leichter zu machen, und weil es meiner Mutter damals schon öfters nicht gut ging, brachten meine Eltern mich mehrmals bei anderen Leuten unter. Monate bei meiner Tante in Wilhelmshaven sowie in Hooksiel und Mariensiel liegen mir diesbezüglich noch dunkel im Sinn.

1939 brach der Krieg aus und im März 1940 wurde meine Mutter schlafend von der Polizei verhaftet (siehe beiliegenden Artikel), während mein Vater und ich zu Besuch bei seiner Schwester in Wilhelmshaven waren. Sie wurde damals wegen eines „Verbrechens und evtl. Sabotage “ angeklagt, da sich in der ehemaligen Gröschler-Wohnung zu der Zeit Büro- und Unterkunftsräume der Flak befanden. Die Umstände des Feuers, das meine Mutter gelegt haben soll, sind bis heute noch nicht geklärt. Der Grund der Schlaftabletten, die sie genommen hatte, waren drei gebrochene Rippen, die ihr allerhand Schmerzen verursachten. [Erna Hirche wurde am 14. März verhaftet und am 17. Sept. 1940 wegen Brandstiftung zu 10 Monaten Haft verurteilt.]

Ich kam nach der Verhaftung nicht mehr in die Blaue Straße zurück, sondern wurde von meinem Vater zu dem jüdischen Teil meiner Familie gebracht, die schon seit einigen Jahren [seit Juni 1936] in Hamburg wohnte. Mein Onkel, Marine-Ingenieur a. D., hatte nach seiner Entlassung in Wilhelmshaven in Hamburg eine Wohnung gefunden, in Wilhelmshaven wollte man ihm als Juden schon nichts mehr vermieten. Und so zog er notgedrungen mit seiner Frau, seiner Tochter und zwei alten Großvätern dorthin. Zur Zeit meiner Ankunft war meine Tante [Margaretha Magnus geb. Schiff] schon darmkrebskrank und bettlägerig, mein Onkel Diabetiker und die beiden Opas (82 und 90 Jahre alt) [Gustav Magnus und Julius Schiff] brauchten ebenfalls recht viel Pflege. Meine 17jährige Cousine [Antonie Schiff] hatte deshalb alle Hände voll zu tun und brauchte nicht noch mich. Leider war zu dem Zeitpunkt gerade keine andere Möglichkeit vorhanden. Da mein Onkel auf eine geringe Summe von seinem Sperrkonto angewiesen war und Juden nicht mehr genug Lebensmittel und Medikamente bekamen – alles musste für viel Geld schwarz gekauft werden – , fiel es ihnen auch deshalb nicht leicht, mich durchzubringen. Sie taten es aber trotzdem mit einer selbstverständlichen Liebe, die ich nie vergessen werde. Im Herbst 1940 kam ich dann auch endlich in die Schule.

Nach achteinhalb Monaten Haft wurde meine Mutter plötzlich aus dem Gefängnis in Oldenburg entlassen. [Mai 1941] Auf Anraten der Sekretärin dort musste sie aber gleich untertauchen, da man sie als Jüdin sonst wahrscheinlich sofort wieder verhaftet hätte. In den ersten Monaten der Haft wurde sie mehrmals körperlich misshandelt, weil man sie dazu zwingen wollte, einen vollständigen Verzicht auf meinen Vater und mich zu unterschreiben. Sie verschwand nach ihrer Entlassung fast gleich in ein ganz einsames Haus in der Lüneburger Heide. Ich erinnere mich an ein sehr kurzes Wiedersehen.

Bald danach nahmen mich eine alte Dame und ihre zwei Enkeltöchter bei sich auf. Sie wohnten im gleichen Haus, und ich konnte daher meine Familie jeden Tag besuchen, ohne ihnen weiter zur Last zu fallen. Obwohl es in Hamburg noch relativ viele Helfer gab, wurde das Leben für die Juden doch von Tag zu Tag schwerer. Sie durften nur in gewissen Geschäften kaufen, keine Radios mehr haben, nicht mehr mit der Straßenbahn fahren und man klebte ihnen auch noch einen gelben Judenstern auf die Brust, damit sie ja zu erkennen waren. Ich musste als Mischling keinen Stern tragen und konnte deshalb Lebensmittel und Medikamente von Adressen einsammeln, die meine Familie so nötig brauchte. Bei der alten Dame konnte ich leider nicht lange bleiben, da es für sie und ihre Familie gefährlich wurde, ein Judenkind bei sich zu haben. Wir fanden ein älteres Ehepaar, das sehr lieb für mich sorgte, bis es auch dort nicht mehr möglich war.

Ende 1941 kam ich auf einen großen Bauernhof in Quickborn bei Hamburg. Mit erfundenen Geschichten wurden die neugierigen Gemüter beruhigt, und ich konnte dort fast volle 18 Monate bleiben. Obwohl ich es recht gut hatte, gehört diese Zeit gerade zu den schrecklichsten meiner Erinnerungen. Mutti bekam in ihrem Versteck einen schweren Magenulkus-Anfall und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Da sie nur ihre Judenkennkarte hatte, wusste man auch bald, wer sie war, und ein Gestapo-Beamter stand noch am selben Tag am Bett. Nur das energische Eingreifen eines Arztes verhinderte ihre erneute Festnahme. Er schmuggelte sie, sobald es möglich war, aus dem Krankenhaus und es gelang ihr, bald danach in Hamburg bei einer Witwe ein Zimmer zu bekommen.

Anfang 1942 pferchte man den jüdischen Teil meiner Familie in zwei kleine Zimmer in einem Judenblock, nachdem man ihnen fast alle Möbel und die ganzen Wertsachen weggenommen hatte. Großvater Schiff starb beim Umzug und im Sommer 1942 wurden mein Onkel, seine 19jährige Tochter und sein 92jähriger Vater mit vielen anderen Juden aus Hamburg in den Osten deportiert. [11. und 19. Juli 1942] Wir haben nie wieder von ihnen gehört. Knapp ein Jahr später wurde meine schwerkranke Tante mit noch 26 alten und kranken Juden auf einer Bahre nach Theresienstadt verschleppt. [23. Juni 1943] Auch von ihr hörten wir nie wieder.

Hamburg war nun fast judenrein und kurz darauf erfolgten die schweren Bombenangriffe auf die Stadt. Das Haus, in dem meine Mutter Unterkunft gefunden hatte, brannte völlig aus und ihre Gastgeberin starb wenige Tage später an ihren schweren Verbrennungen. Zur Zeit der Angriffe war meine Mutter zufällig nicht in Hamburg gewesen, sonst hätte es wohl übel für sie ausgehen können, da sie ja nicht in den Luftschutzkeller gehen konnte. Mutti war nun wieder ohne Bleibe, von den anderen „Adressen“ in Hamburg existierte auch fast keine mehr. Sie entschloss sich deshalb, mich wieder zu sich zu nehmen und als Ausgebombte irgendwo ihr Glück zu versuchen. Mein Vater wohnte seit ihrer Festnahme und der Auflösung unseres Haushaltes in einer kleinen Kammer auf dem Kinoboden von Richard Janssen. (Janssen war damals der Kinobesitzer und einer der vereinzelten Leute, die meinem Vater noch Arbeit gaben. Eigentlich nur deswegen, weil er in seinem Beruf äußerst tüchtig war. Durch diese Teilarbeiten im Kino und in zwei Elektrowerkstätten hatten wir wenigstens Geld zum Leben und um meine Pflegestellen zu bezahlen. Nur ganz wenige dieser Leute betreuten mich unentgeldlich.)

In Oldenburg gelang es ihr endlich, ein Zimmer zu bekommen. Sie glaubte sich dort ganz sicher, da sie wohl kaum einer kannte und es sich bei der Hausbesitzerin um eine alleinstehende, alte Dame handelte. Schon nach einigen Wochen wurden wir unter Schimpfworten kurz und bündig vor die Tür gesetzt. Eine Nachbarin hatte Mutti als die Jüdin Erna Schiff aus Wilhelmshaven erkannt und unsere Hausherrin dementsprechend informiert. Wir hatten also keine andere Wahl, als zu Vati nach Jever zu ziehen. Für Mutti begann damit ein sogenanntes Anne-Frank-Dasein. Vati und ich konnten uns mehr oder weniger frei bewegen, aber von Mutti durfte keiner etwas wissen.

Außer Janssen und ein paar anderen Freunden, die uns manchmal Lebensmittel brachten, wusste niemand, dass sie da war. So hausten wir also in einer jämmerlich kleinen Bodenkammer, ohne fließendes Wasser und richtiger Heizung, aber mit einem Schlupfloch in der hinteren Wand, damit sich Mutti im Notfall schnell unter die losen Fußbodenbretter verstecken konnte. Vati hatte einige Bretter in der Ecke unter dem Dach für diesen Fall extra gelöst. Man musste ja mit allen Möglichkeiten rechnen. Auf dem Kinoboden ging es damals immer recht lebhaft zu. Gastwirtschaft Köhler hängte dort ihre Wäsche auf, Techniker und Vorführer gingen in den Vorführraum und hier und da verirrte sich mal ein Neugieriger in die oberen Gemächer. Mutti konnte sich daher nicht viel bewegen oder sonstigen Lärm machen, der sie verraten hätte. Einige Monate später fand mein Vater heraus, dass Mischehen zu diesem Zeitpunkt noch gesetzlich geschützt waren und Mutti auch eine Lebensmittelkarte bekommen konnte. Wir hatten nun mehr zu essen, sie konnte mal freundlich gesinnte Bekannte besuchen und auch selbst einkaufen, wenn sie in den Geschäften auch immer als letzte bedient wurde.

Herr/ Frau N.N. hätte Mutti anscheinend lieber weiter verschwiegen. Er/sie bekam kurz darauf einen, vielleicht der Umstände wegen verständlichen, Angstanfall und telefonierte mit dem damaligen Gestapo-Chef, man möchte doch die Jüdin … abholen. Der Anruf wurde von der Sekretärin angenommen, aber nicht ausgerichtet, wie sie uns nach dem Krieg erzählte. Anscheinend war es nur ein Einzelanfall, denn sie hörte nichts mehr von ihm.

Im September 1944 wurde mein Vater auf der Straße verhaftet. Wir wussten genau, dass etwas passiert war, als er nicht wie gewöhnlich von der Arbeit kam. Herr Janssen informierte uns dann spätabends, dass er in Wilhelmshaven im Gefängnis sei und nötig einen kleinen Koffer mit Kleidungsstücken brauchte. Wir fuhren durch einen schweren Bombenangriff noch nachts nach Wilhelmshaven und gaben unseren Koffer auf gut Glück bei einem Posten vor dem Gestapo-Hauptquartier ab, da es unmöglich war, in dem Durcheinander nach dem Angriff irgendwelche zuständigen Leute zu erreichen. Es dauerte Wochen, bis wir endlich von ihm hörten, dass er sich in einem Zwangsarbeitslager bei Lenne in Westfalen befand. [ Lenner Lager bei dem Ort Lenne im Landkreis Holzminden, Zwangsarbeit zur Rüstungsproduktion]

Eines Tages kam er plötzlich auf einen ganz kurzen Besuch bei uns an. In seinem Lager gingen gerade Gerüchte um, dass wieder neue Transporte von Mischehen in den Osten gingen. Was Transporte in den Osten bedeuteten, wussten wir damals schon ziemlich genau. Vati hatte sich natürlich große Sorgen gemacht. Der Lagerkommandant ließ ihn für 36 Stunden gehen, drohte ihm aber, fünf Häftlinge zu erschießen, wenn er nicht pünktlich wiederkommen würde. Er überzeugte sich, dass noch alles in Ordnung war, erklärte uns, wie wir seine selbstgebastelte Pistole handhaben sollten, wenn es nötig würde, und fuhr schnellstens wieder ab. Die Pistole rostet heute im dem Schlamm der Graft, eines Teils des ehemaligen Stadtgrabens, hinter dem ehemaligen Kino. Mutti warf sie noch am gleichen Tag hinein. Sie durchschlug dabei eine dünne Eisschicht. Der Gedanke, unserem Elend selbst ein Ende zu bereiten, kam bei uns in jenen Tagen öfters auf.

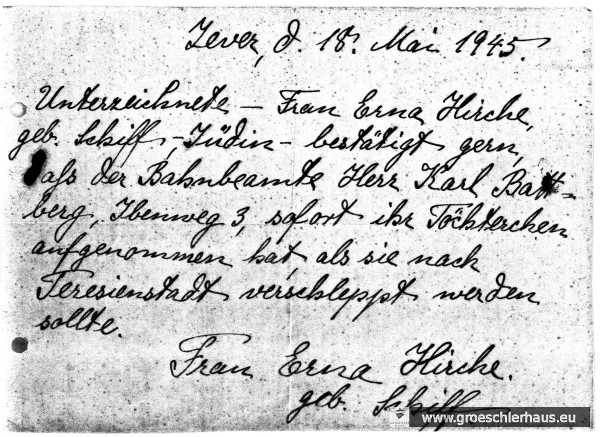

Nicht lange nach Vatis Besuch kam dann auch der Befehl zum Abtransport meiner Mutter nach Theresienstadt. Die Gerüchte waren also doch wahr gewesen. Mutti war völlig verzweifelt, da sie nicht wusste, was mit mir geschehen würde. Mitgehen durfte ich nicht, obwohl ich es wollte. Wir Mischlinge waren für einen späteren Transport bestimmt, der Gott sei Dank nicht mehr stattfand – und Ordnung musste sein. Die Gestapo hatte, so wie man uns sagte, auch da schon für mich „gesorgt“, wenn wir keine andere Bleibe gefunden hätten. Diese „Fürsorge“ blieb mir jedoch durch die tapfere Familie Badberg vom Ibenweg erspart. Die uns fast unbekannte Frau Badberg erschien einen Tag vor dem Transport bei uns auf dem Boden, packte einige meiner Sachen ein und nahm mich kurzerhand mit. Der Transport nach Theresienstadt sollte am 9. Februar 1945 von Bremen abgehen.

Die traurige Geschichte der Familie Klüsener ist sicher noch bekannt. Frau Klüsener stammte aus der alten, jüdischen Familie Schwabe in Jever. Sie hatte hier vor der Nazizeit viele Jahre als Hebamme gearbeitet und fast die halbe Stadt in die Welt gebracht. Um sich (und besonders ihre Tochter und ihren Mann) zu schützen, trat sie der Kirche ihres Mannes bei. Es nützte ihr jedoch nichts. Zum Zeitpunkt ihres Todes lebten die Klüseners in einem kleinen, jämmerlichen Haus, das man ihnen von ihrem Eigentum noch gelassen hatte. An Belästigungen fehlte es auch ihnen nicht. Diesbezüglich waren die Jeveraner sehr erfindungsreich.

Unsere Schicksale waren plötzlich eng verbunden, und wir verbrachten die letzten Tage fast dauernd zusammen. Herr Klüsener hatte in seinem Lager in Polen auch von den Transporten gehört, und es war ihm gelungen, nach Jever zu kommen. Er kam zwar zur rechten Zeit, aber mit grausamen Erzählungen aus dem Osten und dem festen Entschluss, dass seine Frau den Weg nicht gehen würde. Verzweifelt suchten sie nun für Frau Klüsener unter ihren christlichen Brüdern und Schwestern ein Versteck, sie war schon lange Christin geworden, aber ohne jeglichen Erfolg. Da nun für beide Frauen alle Hoffnung verloren war, entschlossen sie sich zu dem traurigen Schritt, ihrem Leben ein Ende zu bereiten. Frau Klüsener gelang es, bei meiner Mutter schlug es fehl. [Helene Klüsener geb. Schwabe, geb. 1885, starb am 9.2.1945; ihr Ehemann Hermann Klüsener war Zwangsarbeiter in einem Außenlager der Wilhelmshavener Baufirma Möller in der Tschechoslowakei und durfte auf Intervention der gemeinsamen Tochter beim Firmenchef für kurze Zeit nach Jever zurück.]

„Hättest du dich nicht auch aufhängen können?“, meinte der Polizist, der auf den Kinoboden gekommen war, um nachzusehen, warum Mutti nicht zum Transport erschienen war. Sie hatte zwar sehr viel Blut verloren, war aber noch völlig bei Bewusstsein. Das Krankenhaus in Jever weigerte sich, sie aufzunehmen. Kein Arzt war bereit, auch nur einen Verband anzulegen. Im Krankenhaus in Wittmund fanden sich endlich ein junger Arzt und eine Schwester, die Mutti in einem Waschraum wenigstens ordentlich verbanden und ihr eine Kräftigungsspritze gaben. Vielleicht retteten sie ihr auch das Leben. Mutti war durch den Blutverlust so geschwächt, dass sie sich fast überhaupt nicht bewegen konnte. Noch am gleichen Tag wurde sie per Ambulanz nach Wehnen bei Oldenburg gebracht. (Der Transport, auf dem auch Mutti sein sollte, kam nach dem Krieg vollständig zurück. Frau Klüsener wurde sein einziges Opfer.)

Wehnen war, und ist auch heute wieder, die Landesirrenanstalt. Zur Zeit meiner Mutter wurden dort medizinische Versuche (an Polen und Russen) vorgenommen und unerwünschte, alte Leute beseitigt. Geisteskranke gab es kaum noch. Der Hof wurde auch manchmal zur Hinrichtungsstätte „feiger“ deutscher Soldaten. In Wehnen herrschten trostlose Zustände. Es war meistens von alten Leuten besetzt, die wie die Fliegen starben. So paradox es auch klingen mag, es war der Chefarzt, der wahrscheinlich am Tode vieler Insassen Schuld war, der sich meiner Mutter annahm und dafür sorgte, dass sie in der Küche arbeiten konnte. (Er verübte gleich nach dem Krieg Selbstmord. Einer seiner „Schwestern“ soll angeblich als unheilbare Geisteskranke in der Anstalt ihr Leben beendet haben.)

Familie Badberg wollte mir die Tatsachen vorerst verschweigen, aber es gab genug Plappermäuler, die mich schnell unterrichteten. Jeder hatte eine andere Geschichte, jeder wusste meine Mutter woanders und es vergingen lange, angstvolle Tage, bis ich endlich von ihr selbst ein Lebenszeichen bekam, welches ich dann auch sofort an meinen Vater weiterleiten konnte. Vor mir liegt noch eine fast verblichene Postkarte, Briefe waren uns nicht erlaubt, die ich meiner Mutter damals schrieb: „Ich habe Deine Karte mit großer Freude erhalten. Nun habe ich endlich, endlich Nachricht von Dir bekommen.“

Die letzten Monate bis zum Kriegsende vergingen ziemlich schnell. Wir verbrachten die meisten Nächte in den Luftschutzkellern. Die Belästigungen ließen nach und, wenn in der Schule einer es wagte, mich zu beschimpfen oder gar zu schlagen, haute Greta Badberg (die adoptierte Tochter der Familie Badberg, sie ist vor einigen Jahren in Wilhelmshaven gestorben) dazwischen. Einige Male holte sie sich sogar eine blutige Nase. Ich hatte einen Schutzengel gefunden.

Irgendwie hatte der Selbstmord Frau Klüseners und der Versuch meiner Mutter die Gemüter in Jever etwas aufgerüttelt. Im Krankenhaus soll man sich angeblich der dauernden Anrufe der Jüdin wegen (Mutti) beklagt haben. Da ich meistens mutlos und bedrückt war, ließen meine Leistungen in der Schule auch dementsprechend nach. Es war aber unserer damaligen Klassenlehrerin, Frau Zaske, zu verdanken, dass ich überhaupt noch lernte und auch ein ganz ansehnliches Zeugnis bekam. Vor seiner Verhaftung hatte mein Vater noch versucht, mich am Mariengymnasium anzumelden, wurde aber mit der Begründung abgewiesen, dass es jüdischen Kindern nicht mehr erlaubt sei, auf höheren Schulen zu lernen.

Um der Bombengefahr zu entgehen, entschloss sich Frau Badberg, uns alle zusammen, es wohnte noch eine Frau mit ihrer kleinen Tochter im Haus, per Rad auf einen sicheren Bauernhof zu bringen. Die Fahrt sollte einen halben Tag dauern, aber irgendwie gelang es uns, auf den Landstraßen die Familie Badberg zu verlieren. Nachdem wir bis in die Dunkelheit hin und her gefahren waren und endlich in einem Haus für die Nacht Unterkunft gefunden hatten, fuhren wir am nächsten Morgen wieder nach Jever zurück. Auf dieser Fahrt hätte es uns beinahe erwischt. Wir fuhren nichtsahnend auf unseren, mit Gepäck und Feldblumen beladenen Rädern auf einer Landstraße, als plötzlich Geschosse direkt vor uns auf das Kopfsteinpflaster knatterten. Wie ich in das Einmannloch gekommen bin, welches man am Straßenrand gegraben hatte, weiß ich nicht. Ich erinnere mich aber noch genau, dass ich, mehr wütend als verängstigt, zusammengekauert auf der feuchten Erde saß und es lange dauerte, bis ich meinen Kopf wieder an die Oberfläche wagte. Außer einigen leichten Prellungen passierte uns weiter nichts. Wir hatten das Flugzeug überhaupt nicht kommen hören. Soweit war ich nun gekommen, und jetzt wollten mich die Amis noch über den Haufen schießen! Irgendwie wurschtelten wir uns damals durch. Zur Schule ging ich nicht mehr, die Tiefflieger plagten uns zu jeder Stunde und das Donnern der Geschütze kam täglich näher. [1945 starben im Landkreis Friesland mindestens 28 Menschen durch Tieffliegerangriffe, z. B. ein elfjähriges Mädchen am 16.4.1945 bei Wichtens.]

Es kann nicht mehr als ein bis zwei Wochen vor dem Ende gewesen sein, als ich plötzlich eines Tages ganz schnell auf den Kinoboden gerufen wurde. Dort stand mein Vater. Schlecht aussehend, unendlich mager und in Lumpen gekleidet, aber er war da. Es war ihm und vier anderen Häftlingen gelungen, aus dem Lager in Westfalen zu entkommen. Er war fast die ganze Strecke gelaufen und hatte tagelang nichts gegessen. Ich zog natürlich gleich wieder zu ihm auf den Boden.

Seine größte Sorge war meine Mutter. In dem Chaos der letzten Monate fand an den Häftlingen sämtlicher Lager ein Panikmorden statt. Man wollte so viel wie möglich vertuschen und niemand war vor dem Wahnsinn sicher. Bei Vati im Lager war auch ein Sonderkommando aufgetaucht und es verschwanden täglich Gruppen von Häftlingen. Auf die Gefahr hin, wieder verhaftet zu werden, versuchte er bei den zuständigen Ämtern die Entlassung meiner Mutter aus Wehnen zu erreichen. Einige Tage später kam er dann auch tatsächlich mit einem Entlassungsschein zurück und setzte sich sofort auf sein Fahrrad, um sie abzuholen. Am nächsten Tag kam er dann glücklich mit ihr auf dem Gepäckträger wieder an. Eine schwere Last war sie nicht, sie wog nur noch 34 kg. Die Wiedersehensfreude war selbstverständlich groß.

Der Rest ging dann schnell. Von einem Balkon rief noch einer zum Kampf bis zum letzten Tropfen Blut auf, während eine Gruppe Männer auf dem Schlossturm die Weiße Fahne hisste. Am 6. Mai fuhren die englischen Lastwagen und Panzer in Jever ein und ich war das erste Mal in meinem Leben frei und ohne Angst. Für meine Mutter war der Leidensweg noch nicht vorbei. Sie musste sich mit der schrecklichen Tatsache abfinden, dass ihre Familienangehörigen alle umgekommen waren, und noch viele schwere Krankheiten durchmachen, bis sie dann viel zu früh für immer von uns ging.

Dass wir es geschafft hatten, lag nicht nur an dem Gesetz, welches uns bis zu einem gewissen Zeitpunkt schützte, und dass wir als Mischehe erst später an der Reihe waren, sondern wohl mehr an den bekannten und namenlosen Helfern, die uns in heiklen Situationen immer wieder unter die Arme griffen, oft mit eigener Gefahr. In Jever waren es die Badbergs, Frau Grothlüschen, Oma Greif und Frau Gobbers, die sich meiner Mutter wegen selbst noch bis zum Kriegsende verstecken musste, und noch einige hier und da. Frau Grothlüschen und Oma Greif haben in den Anfangsjahren der Nazizeit bei meiner Mutter geputzt und immer treu zu uns gehalten. Frau Herta Sänger war von 1933 bis 1935 in Jever meine Kinderschwester, die mutig zu uns hielt, bis sie durch die ewigen Belästigungen durch die Nazis dazu gezwungen war, ihre Stellung bei uns aufzugeben.

„Mutter Courage“ war die erste Frau Karl Badbergs, der heute mit seiner zweiten Frau im Mooshütterweg 23 lebt und bald 85 Jahre alt wird. Es steht heute klar fest, dass sie mir mit ihrer mutigen Tat das Leben gerettet haben. Wie jetzt durch die Wannsee-Konferenz und die Nürnberger Gesetze bekannt ist, waren wir Vollmischlinge ja auch für die Gaskammern bestimmt, und eine „Gestapofürsorge“ in der damaligen Zeit hätte wohl nur dieses bedeuten können. Von den alten Badbergs hatte man mir schon vor vielen Jahren erzählt, dass sie gestorben seien und ihre Tochter nicht mehr in Jever lebte. Ich wollte sie schon durch die Stadtverwaltung in Jever suchen lassen, als ich endlich die Wahrheit erfuhr.

Frau Erna Gobbers, eine ehemalige Wilhelmshavenerin, wollte meine Mutter im Februar 1945 in ihrem Keller verstecken, kam aber leider zu spät. Sie soll angeblich den damaligen Bürgermeister in Jever meiner Mutter wegen ganz gefährlich beschimpft haben, worauf der sofort einen Haftbefehl gegen sie ausstellen ließ. Es gelang ihr, noch in ein Versteck zu fliehen. Wir erfuhren die ganze Geschichte erst nach dem Krieg. Meine Mutter und sie waren noch lange Jahre sehr engstens befreundet. Bemerkt sei noch, dass es sich bei den wenigen Helfern in Jever meistens um ehemalige Wilhelmshavener handelte, die meine Mutter und ihre Familie von dort aus kannten. In Hamburg waren wir eigentlich fast nie ohne Hilfe.

Sie präsentierten das gute, anständige Deutschland, wenn auch nur im kleinem Maße, an das meine Mutter immer glaubte. Jedes Mal, wenn wir in unserem Garten hier in Israel einen neuen Baum pflanzen, widme ich ihn einem unserer Helfer in der Zeit der Not.